こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

矯正治療は、歯並びや噛み合わせを整えることで見た目の美しさや機能的な改善を目指す、大変有益な医療です。

歯列が整うことで、笑顔に自信が持てるようになるだけでなく、咀嚼効率の向上に繋がることもあり、歯磨きがしやすくなることもあります。

そのため、多くの患者さんが健康と美容の両面を期待して矯正治療を受けています。

しかしその一方で、矯正治療は「決してノーリスクな治療ではない」という現実も見逃せません。

特に、矯正装置を長期間口腔内に装着することや、歯を物理的に移動させるという特殊性から、他の歯科治療には見られない独特のリスクや副作用が存在します。

こうしたリスクについての認識が不十分なまま矯正治療を開始してしまうと、想定外のトラブルに直面し、不安や後悔を抱えることになりかねません。

矯正治療を安心して受けるためには、矯正治療に伴う可能性のある副作用や問題点を、事前に正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、矯正専門の歯科医師の立場から、矯正治療に伴いやすい12のリスクについて、それぞれの発生原因、症状、対応策を詳しく解説していきます。

特に「痛み」「歯肉退縮」「歯根吸収」などは患者さんからの相談が多く、知っておくべき重要なポイントです。

また、「ブラケットやアタッチメントが外れる」「マウスピースが着色する」などのトラブルも、知識があれば冷静に対応できます。

さらに、アレルギーや口内炎などの身体的な反応、非抜歯治療による予想外の変化にも注意が必要です。

リスク=治療を断念すべき理由ではありません。

リスクを知ることは、そのリスクを避ける、もしくは最小限に抑えるための第一歩です。

この記事が、これから矯正治療を検討している方や、すでに矯正治療中の方にとって安心材料となり、納得のいく矯正ライフを送る一助となれば幸いです。

- 矯正は「痛い」もの?痛みの原因と対処法

- 歯肉退縮(歯茎が下がる)とは?審美性と健康面への影響

- 歯根吸収のリスクとは?歯が短くなる可能性と予防策

- ブラックトライアングルとは?すき間ができる原因と防止法

- 非抜歯矯正の落とし穴?スペース不足による弊害とは

- アンキローシス(歯の癒着)が起こるとどうなる?

- 金属アレルギーと矯正装置の関係

- 歯周病が悪化する?矯正中の歯ぐきケアの重要性

- 口内炎ができやすくなるのはなぜ?

- ブラケットが外れるトラブルとその対応方法

- アタッチメントが取れるのはなぜ?再装着の重要性

- マウスピースの着色トラブルと防止策

- 「上だけ矯正」など部分矯正のかみ合わせへのトラブルと注意

- 矯正治療中の虫歯のリスク

- FAQ(よくある質問)

- まとめ

1.矯正は「痛い」もの?痛みの原因と対処法

矯正治療中に最も多くの患者さんが感じる不安の一つが「痛み」です。

実際に、「矯正治療ってどのくらい痛いの?」「我慢できないほどの痛みが続くのでは?」といった質問は、初診相談でも非常によく寄せられます。

矯正治療は歯を少しずつ理想の位置へと移動させる治療であり、この移動を実現するためには歯に力を加える必要があります。

そのため、多かれ少なかれ痛みはほとんどの患者さんに発生する症状なのです。

ワイヤー矯正では、装置を装着した直後やワイヤーを調整した後に、歯が圧迫されるような痛みや、噛んだときに歯が浮いたような感覚が生じます。

これは、歯の根にある歯根膜が刺激されているためで、一種の炎症反応でもあります。

また、装置の金属部分が頬の内側や舌に擦れることで口内炎ができ、これも痛みの原因となります。

マウスピース矯正(インビザラインなど)では、ワイヤーよりは痛みが軽いと言われていますが、アライナーを交換するたびに歯が動かされるため、やはり数日は違和感や痛みが伴います。

特に最初の1枚目や大きく歯が動くステージでは、締め付けられるような痛みを感じることがあります。

痛みへの対策としては、まず「無理に硬いものを噛まない」ことが基本です。

治療初期やワイヤー調整直後は、お粥やスープ、柔らかい麺類などを中心に、噛まずに飲み込めるような食事にすることで、かなり痛みを軽減できます。

また、市販の鎮痛剤(アセトアミノフェン系など)を一時的に使用することも効果的です。

ただし、痛みが強すぎたり、1週間以上続く場合、または特定の装置が頬や舌に強く当たって痛みを引き起こしているような場合には、自己判断せず、必ず主治医に相談してください。

装置が当たって痛みが出ている場合には、ワイヤーの先端を丸めたり、ワックスで保護するなどの処置で快適になることもあります。

矯正の痛みは「歯が動いている証拠」ともいえますが、我慢しすぎる必要はありません。

適切な対処を知っておくことで、痛みへの不安は大幅に軽減されます。

そして何よりも、「この痛みを乗り越えた先に、理想の歯並びが待っている」というポジティブな気持ちを持つことが、矯正治療を前向きに続ける原動力になるのです。

矯正治療の痛みについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

2.歯肉退縮(歯茎が下がる)とは?審美性と健康面への影響

歯肉退縮とは、歯を支える歯茎が後退し、歯の根元が露出する状態を指します。

見た目にも歯が長く見えたり、黒ずんだ歯根が目立つようになったりするため、審美的な問題が生じます。

また、歯根が露出することで冷たい飲み物や歯ブラシの刺激に対して過敏になり、知覚過敏の原因にもなります。

矯正治療において歯肉退縮が起こる主な要因は、歯の移動に伴う骨や歯肉への負荷です。

特に前歯を大きく後退させるケースでは、歯根が歯槽骨の外に出てしまい、支えが不十分となって歯茎が後退しやすくなります。

また、患者さんが元々歯肉が薄い「薄い歯肉タイプ」である場合、わずかな刺激でも退縮が起きやすい傾向があります。

さらに、矯正装置によって清掃性が悪くなり、歯垢や歯石が蓄積することも退縮の一因です。

プラークコントロールが不十分だと、慢性的な炎症が続き、歯周病の進行とともに歯肉が後退してしまうリスクが高まります。

歯肉退縮を防ぐためには、まず治療前の診断が極めて重要です。

CTなどで骨の厚みを確認したり、歯肉の状態を事前に把握し、無理な動きを避ける計画を立てることが必要です。

また、矯正治療中も歯科衛生士による定期的なクリーニングやブラッシング指導を受け、炎症を予防することが求められます。

万が一、歯肉退縮が生じた場合でも、程度によっては歯肉移植などの治療によって改善が可能であることもあります。大

切なのは早期発見と、放置せずに矯正治療の主治医に相談することです。

歯肉退縮について、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

3.歯根吸収のリスクとは?歯が短くなる可能性と予防策

歯根吸収とは、歯の根の部分が部分的または全体的に溶けて短くなってしまう現象です。

これは、矯正治療によって歯に力を加え続けることによって、根の先端にある歯根膜や歯槽骨が吸収されてしまうことが原因とされています。

通常、軽度な歯根吸収は矯正治療においてある程度の頻度で見られ、臨床上問題にならないことが多いですが、重度の場合は歯の寿命に影響を及ぼす可能性があります。

特に、長期間にわたり強い力がかけられた場合や、歯根の形が先細りであったり、歯の神経がすでに失われている歯などは、歯根吸収のリスクが高くなると報告されています。

また、遺伝的な体質によっても吸収が起こりやすい方がいます。

このリスクを最小限に抑えるには、まず矯正治療開始前の精密な診断とシミュレーションが不可欠です。

特にCT画像による骨と歯根の状態確認や、必要に応じて一般歯科との連携が重要です。

さらに、矯正治療中も定期的にレントゲン検査を行い、歯根の状態をモニタリングすることが望まれます。

また、治療期間を不必要に長引かせないことも、吸収リスクを減らすポイントです。

歯根吸収は不可逆的な変化であり、進行を完全に止めることは難しい場合もありますが、早期に発見できれば進行を抑える対応が可能です。

患者さん自身も、治療中に異変を感じた場合は遠慮せずに相談し、主治医と密にコミュニケーションを取りながら治療を進めることが大切です。

歯根吸収について、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

4.ブラックトライアングルとは?すき間ができる原因と防止法

ブラックトライアングルとは、歯と歯の間にできる黒いすき間のことを指します。

歯と歯茎の間の三角形のスペースに歯肉が十分に満たされていない状態で、見た目に大きな影響を及ぼすことが多く、審美性を重視する患者さんにとって大きな悩みとなります。

このブラックトライアングルが発生する主な原因は、歯の移動による歯間の形態変化です。

矯正治療によって歯が整列される過程で、歯と歯の接触点の位置や角度が変わり、元々密接していた歯間にすき間が生じやすくなります。

また、歯周病や加齢などによって歯肉が退縮している場合は、よりブラックトライアングルが目立ちやすくなります。

さらに、非抜歯矯正で無理にスペースを確保したり、歯列を拡大しすぎた場合にも歯間にすき間ができやすくなるため、治療計画の立案段階から慎重な設計が必要です。

歯と歯の形そのものが先細りであるケースも、リスク因子のひとつとなります。

予防策としては、治療開始前に患者さんの歯の形態や歯肉の状態をしっかりと分析し、歯肉の厚みを確認することが重要です。

また、ブラックトライアングルが生じにくいような歯の接触点の位置を意識した治療計画や、必要に応じた歯の形の調整(コンタクトポイントの再構築)を行うことが有効です。

ブラックトライアングルが生じた場合の対応策としては、歯肉の再生療法やダイレクトボンディングと言ってコンポジットレジンによるすき間の充填など、審美補綴的な手段を検討することが可能です。

ただし、根本的に歯の形態や歯肉の厚みが関係しているため、予防的な対処が最も重要です。

患者さんへの事前説明と、治療後の丁寧なメンテナンス指導も欠かせません。

ブラックトライアングルについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

5.非抜歯矯正の落とし穴?スペース不足による弊害とは

非抜歯矯正とは、歯を抜かずに歯並びを整える矯正治療の方法で、特に近年では「歯を抜きたくない」という患者さんの希望に応える形で選択されるケースが増えています。

確かに、健康な歯を抜かずに済むという点で魅力的な選択肢ですが、実はその選択が思わぬリスクを招くこともあるのです。

非抜歯矯正で最も大きなリスクは、「スペースの不足」です。

歯が並ぶための十分なスペースがない状態で無理に歯を並べようとすると、歯列が前方や側方に拡大されることになります。

結果として、口元が出っ張って見えたり、唇が閉じづらくなったりといった審美的な問題が発生することがあります。

また、歯の傾斜を過度につけてスペースを確保しようとすると、歯の根元が骨の外に出てしまうリスクもあります。

これは、歯根吸収や歯肉退縮、さらには歯の動揺を招く要因となり、長期的な歯の健康に悪影響を及ぼします。

非抜歯矯正の適応は、あくまでも「歯を抜かなくても美しく整えられるだけのスペースが確保できる場合」に限られます。

そのため、適応範囲の見極めを誤ると、矯正後に後戻りが起きやすくなったり、治療後の咬合に問題が残ることもあるため注意が必要です。

矯正治療では、歯列全体のアーチ形状や顎の骨格、横顔のバランスなどを総合的に評価したうえで抜歯・非抜歯を判断することが主流です。

見た目だけでなく、機能性や長期安定性を重視した治療計画のもとで、適切な判断が求められます。

患者さんにとっては、歯を抜かないことが一見「やさしい治療」のように思えるかもしれませんが、それが必ずしもベストな結果につながるとは限りません。

矯正専門医とのしっかりとしたカウンセリングのもと、自分に最適な治療法を見極めることが大切です。

非抜歯矯正のリスクについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

6.アンキローシス(歯の癒着)が起こるとどうなる?

アンキローシスとは、歯の根が顎の骨と直接くっついてしまい、通常あるはずの歯根膜という組織が存在しない状態を指します。

歯根膜は、歯をわずかに動かすことで咬合力を分散したり、矯正力を伝達する役割を持っている重要な組織ですが、アンキローシスが起こると、歯が骨に「固定」されてしまい、矯正治療ではその歯が動かなくなるという問題が発生します。

この状態は、外傷や炎症、成長期の異常な骨形成などが原因で起こるとされており、乳歯がなかなか抜けずに残っているケースや、過去に歯を強く打った経験のある方に比較的多く見られます。

アンキローシスがある歯は、矯正治療によって他の歯が動いてもその歯だけ動かず、歯列全体の調和が乱れる要因となります。

例えば、歯並びの中で1本だけ歯の位置が低くて上下の歯と噛み合わない、あるいは1本だけ内側に引っ込んでいるような場合、その歯がアンキローシスを起こしている可能性があります。

見た目や機能の問題だけでなく、歯列全体のバランスを崩すことにもつながるため、早期の診断が重要です。

アンキローシスの診断には、通常のレントゲンなどの検査では判断が難しいことが多く、打診や実際に歯を動かそうとしてみて動くかどうかなどにより分かることがあります。

また、診査時に「動かない歯」を疑い、音の響きや打診反応などをチェックすることも診断のヒントになります。

アンキローシスのある歯に対しては、通常の矯正治療では移動ができないため、その歯を矯正の「アンカー(支点)」として利用するか、場合によっては外科的に除去し、義歯やインプラントで補綴する選択肢が検討されます。

治療計画においては、このような特殊な状態が含まれているかどうかを早期に見極めることが、理想的な結果を得るためには不可欠です。

アンキローシスについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

7.金属アレルギーと矯正装置の関係

金属アレルギーとは、金属が皮膚や粘膜に接触することで免疫反応が起こり、炎症やかゆみ、発疹などの症状が生じるアレルギー反応のひとつです。

矯正治療に使用される装置には、ニッケルやクロムなどの金属が含まれていることが多く、金属アレルギーを持つ患者さんにとっては慎重な素材選びが求められます。

症状は口腔内に限定されるとは限らず、全身に湿疹やかゆみが出ることもあります。

また、装置に直接触れていない部位に症状が現れることもあるため、金属アレルギーの既往がある方は特に注意が必要です。

矯正治療が原因で体調を崩すようなことがあっては、矯正治療継続そのものが困難になります。

金属アレルギーを避けるためには、事前にアレルギー検査(パッチテスト)を受けて、自身がどの金属に反応するのかを明らかにしておくことが推奨されます。

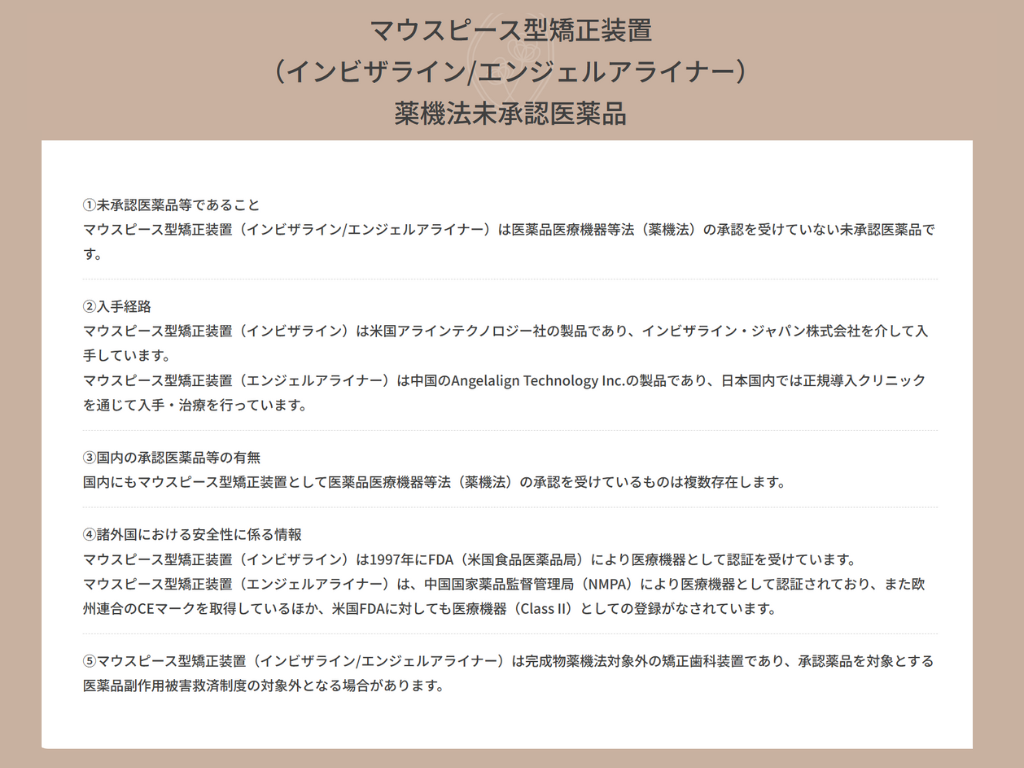

検査の結果によっては、金属を使用しないマウスピース矯正(インビザラインなど)や、チタン製やセラミック製の矯正装置を用いることで、安全に治療を行うことが可能です。

近年では、金属を一切使用しない矯正装置も開発されており、アレルギー体質の方にも対応できる選択肢が広がっています。

素材選定においては、患者さんの体質だけでなく、歯列の状態や治療の複雑性なども考慮した上で、矯正専門医とよく相談することが大切です。

アレルギーは一度発症すると治療が長期化することも多く、重症化すると矯正治療の継続が難しくなることもあります。

そのため、アレルギー体質が少しでも疑われる場合には、必ず事前に申し出るようにしましょう。

事前の情報提供が、トラブルの予防につながります。

金属アレルギーについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

8.歯周病が悪化する?矯正中の歯ぐきケアの重要性

矯正治療中は、歯に装置が装着されることで清掃がしにくくなり、歯垢や歯石がたまりやすい状態になります。

特にワイヤー矯正の場合、ブラケットやワイヤーの周囲に食べかすがたまり、歯磨きが不十分になると歯周病(歯肉炎・歯周炎)のリスクが高まります。

歯周病は、歯を支える骨や歯肉が細菌によって破壊されていく病気で、進行すると歯がぐらついたり、最悪の場合抜け落ちてしまうこともあります。

矯正治療は基本的に健康な歯周組織のもとで行うべきですが、軽度の歯周病があるまま矯正を始めると、治療による刺激で炎症が悪化するケースもあります。

このような環境でさらにプラークが蓄積すると、炎症が進行しやすくなり、短期間で中等度〜重度の歯周病へと移行してしまうリスクもあるのです。

対策としては、まず矯正治療開始前に歯周病の有無をしっかりと検査し、必要に応じて先に歯周治療を行うことが重要です。

また、矯正治療中は、ご自身でしっかりとブラッシングを行い、歯科医院にて歯科衛生士による定期的なクリーニングとブラッシング指導を受けることで、炎症を未然に防ぐことができます。

矯正治療中は、通常の歯ブラシに加えて、歯間ブラシやタフトブラシなどの補助清掃具を活用することで、装置周りの汚れを効果的に落とすことが可能です。

フッ素入りの歯磨き剤や洗口液を併用することで、虫歯予防と合わせて歯周病の予防にも効果が期待できます。

定期的な歯周組織の評価も大切です。

歯肉の色や形、出血の有無、ポケットの深さなどをチェックし、早期に変化を捉えることで、歯周病の進行を防ぐことができます。

矯正治療を成功に導くためには、歯並びだけでなく歯周の健康管理が欠かせません。

矯正治療による歯周病のリスクについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

9.口内炎ができやすくなるのはなぜ?

矯正治療中に「口内炎がよくできるようになった」と感じる患者さんは少なくありません。

特にワイヤー矯正では、金属のブラケットやワイヤーが頬の内側、唇、舌などの粘膜と接触しやすく、摩擦や圧迫によって傷ができ、それが原因で口内炎が生じることがあります。

マウスピース矯正の場合でも、アライナーの端が歯肉に当たったり、取り外し時に唇や舌を傷つけてしまうことで炎症が起きることがあります。

また、矯正中は日常的なストレスや免疫力の低下、栄養不足なども、口内炎を引き起こす要因となります。

口内炎は痛みを伴い、食事や会話が苦痛になることも多く、矯正治療に対するモチベーションの低下につながることもあります。

特に複数個所に同時にできたり、慢性的に繰り返す場合は、生活の質(QOL)にも影響を与えかねません。

対策としては、まず矯正装置の調整を行い、粘膜への接触や刺激を最小限に抑えることが基本です。

ブラケットの角を丸めたり、ワックスで保護したりすることで、摩擦を軽減することができます。

マウスピースの場合は、エッジを削って滑らかに整えることも有効です。

また、ビタミン剤の摂取や十分な睡眠、ストレスを避けた生活も、口内炎の予防に役立ちます。

市販の口内炎治療薬(塗り薬やパッチ)を活用することで、症状を和らげることも可能です。

もし、1〜2週間経っても治らない、または白くただれて広がるような場合は、口内炎ではなく他の粘膜疾患の可能性もあるため、早めに歯科医院での診察を受けましょう。

口腔内のトラブルは、矯正治療の継続に直接関わるため、決して軽視せず早期の対応が大切です。

口内炎のリスクについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

10.ブラケットが外れるトラブルとその対応方法

矯正治療において、ブラケット(ワイヤー矯正の歯に付ける小さな装置)が外れるというトラブルは比較的よく起こる問題です。

特に治療初期や装置に慣れていない段階では、噛む力の加減が分からず、硬い食べ物や粘着性のある食品を食べた際に外れるケースが多く見られます。

ブラケットが外れる原因としては、強く噛んだ・食事中に誤って装置を咬んだ・フロスや歯間ブラシの使い方が適切でなかった、などの物理的刺激によるものが主です。

また、唾液の影響や歯面の状態、装着時の接着強度によっては、日常の使用だけでも外れてしまうことがあります。

ブラケットが外れた場合、すぐに矯正治療に深刻な支障が出るとは限りませんが、長期間放置してしまうと歯の移動が正しく行われなくなり、歯列にずれや後戻りが生じる恐れがあります。

また、外れたブラケットが口腔内で動いて口内炎を作ったり、飲み込んでしまうリスクもあるため、放置は禁物です。

対応策としては、まず外れたブラケットを取り外さずにそのままの状態で保存し、できるだけ早く歯科医院に連絡・受診することが第一です。

来院までは装置を刺激しないよう注意し、必要であればワックスなどで保護することが推奨されます。

予防策として、治療中は硬いせんべいや氷、スルメ、キャラメルなどの装置に負担をかけやすい食品を避けることが基本です。

患者さん自身が装置の状態に敏感になり、日常的に違和感をチェックする習慣を持つことで、トラブルの早期発見・対応が可能になります。

ブラケット脱落は誰にでも起こりうるトラブルだからこそ、「焦らず・放置せず・すぐ相談」が原則です。

矯正治療中のブラケットのトラブルについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

11.アタッチメントが取れるのはなぜ?再装着の重要性

マウスピース矯正(インビザラインなど)において重要な役割を果たすのが「アタッチメント」です。

アタッチメントは、歯の表面にレジン(歯科用樹脂)で付けられる小さな突起で、マウスピースが歯をしっかりとつかみ、計画通りに動かすための支点となります。

これが取れてしまうと、アライナーが適切に機能しなくなり、歯の移動が大きく遅れてしまう可能性があります。

アタッチメントが取れる原因はさまざまで、マウスピースの着脱時に無理な力がかかったり、硬い食べ物をかじった拍子に外れることがあります。

また、唾液の影響や歯の形態、接着時の環境要因(乾燥不足など)も脱落の一因となります。

アタッチメントが外れたまま放置すると、その後のアライナーが正しくフィットしなくなり、全体の治療計画にズレが生じることもあります。

見た目にはマウスピースがしっかりはまっているように見えても、実際には歯の動きが予定通りに進まず、治療期間が延長される可能性もあります。

取れてしまった場合は、必ず早めに歯科医院に連絡するようにしましょう。

多くの場合、再装着は短時間で完了し、治療を正常な軌道に戻すことができます。

アタッチメントの脱落を防ぐためには、マウスピースの着脱方法を正しく覚えることが大切です。

前歯から外すのではなく、奥歯からゆっくりと両側均等に外すようにし、片方だけ強く引っ張らないよう注意しましょう。

また、アライナーが合わなくなったと感じたらすぐに使用を中止し、矯正歯科医師に相談することが望ましいです。

再装着のタイミングを逃すと、後のステージでのアライナーの精度にも影響が出るため、「面倒だから」と放置するのは禁物です。

治療の成功には、アタッチメントの管理と丁寧な取り扱いが欠かせません。

患者さん自身の協力が、スムーズな歯列移動と理想の仕上がりに直結します。

矯正治療中のアタッチメントのトラブルについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

12.マウスピースの着色トラブルと防止策

マウスピース矯正は、目立ちにくい・取り外せる・口腔内の違和感が少ないなどの理由から多くの患者さんに選ばれていますが、日常生活でよくある悩みのひとつが「着色トラブル」です。

特に長時間使用することで、透明だったマウスピースが黄ばんだり、茶色くなったりすることがあります。

着色の原因は主に飲食物に含まれる色素です。

コーヒー、紅茶、カレー、赤ワイン、醤油などは強い着色成分を含んでおり、これらを装着中に摂取するとマウスピースに色が移りやすくなります。

また、喫煙も大きな原因のひとつで、ニコチンやタールによって頑固な着色が生じやすくなります。

着色したマウスピースは見た目に清潔感を欠くだけでなく、細菌の付着が進みやすくなり、口臭や虫歯リスクの増加にもつながります。

さらに、患者さん自身が「汚れていて恥ずかしい」と感じることで、マウスピースの装着時間が減り、治療効果が落ちてしまうという悪循環を生む可能性もあります。

予防のためには、飲食時は必ずマウスピースを外すことが鉄則です。

水以外の飲み物を口にする場合は、必ずアライナーを外し、食後は速やかに歯磨きとマウスピースの洗浄を行いましょう。

洗浄には中性のマウスピース専用クリーナーや、ぬるま湯+歯ブラシでのやさしいこすり洗いが推奨されます。

また、定期的に洗浄剤を使った浸け置き洗浄を行うことで、細かい汚れやにおいの元も除去できます。

ただし、熱湯や漂白剤はマウスピースの変形や劣化を引き起こすため、絶対に使用してはいけません。

歯科医院でのメンテナンス時に、着色が強い場合はプロフェッショナルクリーニングを依頼するのも良い対策です。

マウスピースを清潔に保つことは、見た目の美しさだけでなく、治療の継続と成果にも大きく関わってきます。

日々の小さなケアが、理想の歯並びへの近道となるのです。

矯正治療中のマウスピースの着色について、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

13.「上だけ矯正」など部分矯正のかみ合わせへのトラブルと注意

矯正治療を検討する患者さんの中には、費用や期間を気にして、全部の歯を動かす矯正治療では無くて部分的な矯正治療を希望される方もおられます。

特に、見た目に関する悩みが強い場合、「上の前歯だけ」「下の歯だけ」といった部分的な矯正治療を希望されるケースも。

しかしながら、歯並びは“見た目”と共に“かみ合わせ”と重要に結びついています。

上下の歯は、お互いが正しく噛み合うことで初めて「食べる」「話す」「飲み込む」といった日常の動作をスムーズに行うことができます。

そのため、どちらか一方の歯列だけを整えても、噛み合わせが崩れてしまえば機能が損なわれてしまい、安易な気持ちで「上だけ矯正」を受けてしまうと、大きな問題になってしまう可能性があります。

矯正治療は上下の歯が調和してはじめて正しく機能するため、「上の歯だけ」「下の歯だけ」といった片側だけの矯正は慎重な判断が求められますので、矯正歯科の歯科医師とよく相談する必要があります。

上だけ矯正などの部分矯正について、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

14.矯正治療中の虫歯のリスク

矯正治療中は虫歯のリスクが高くなります。

この理由はいくつかあり、矯正装置により歯磨きの難易度が上がること、矯正装置の影響で唾液が歯に行き渡らないことなどがあります。

矯正装置によっても虫歯のリスクは異なります。

ワイヤー矯正の方が歯磨きの難易度は高いため、歯磨きの難易度による虫歯リスクの上昇はあります。

ただ、マウスピース矯正では虫歯リスクが上がらないかと言ったら、そうではありません。

マウスピースを装着すると歯に唾液が全く当たらない状態になるため、歯磨きが不十分なままでマウスピースを装着すると、大変虫歯のリスクが高いです。

矯正治療中は虫歯のリスクが上がることを念頭に置いて頂き、しっかりと丁寧に歯磨きをしてくださいね。

矯正治療中の虫歯のリスクについて、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

15.FAQ(よくある質問)

Q1. 矯正治療中に装置が外れたらすぐ病院に行くべきですか?

A. はい。特にブラケットやアタッチメントの脱落は歯の動きに影響を及ぼす可能性があります。放置せず、速やかにご連絡ください。

Q2. 矯正中に歯ぐきが下がったように感じますが大丈夫?

A. 歯肉退縮の可能性があります。軽度であれば経過観察で済むこともありますが、進行性の場合は歯周治療が必要になる場合もありますので、主治医と相談しましょう。

Q3. マウスピースが黄ばんでしまいました。新しく作り直すべきですか?

A. 軽度であればクリーニングで対応可能です。ただし、変形や破損がある場合は再製作が必要です。まずはかかりつけ医にご相談ください。

Q4. 金属アレルギーがあるのですが、矯正できますか?

A. はい、可能です。マウスピース型矯正やチタン・セラミック素材の装置など、金属を使わない治療法もあります。事前に検査と相談を受けることが重要です。

Q5. 矯正治療中に痛みが続いています。我慢すべきですか?

A. 我慢する必要はありません。痛みは一時的なことが多いですが、強く続くようであれば装置の調整や別の対応が必要になることもあります。必ず矯正歯科医院にご相談ください。

16.まとめ

矯正治療は、見た目や機能性を向上させるための素晴らしい医療行為ですが、その過程で思わぬ副作用やトラブルに遭遇することもあります。

本記事で取り上げた12のリスク──痛み、歯肉退縮、歯根吸収、ブラックトライアングル、非抜歯治療の弊害、アンキローシス、金属アレルギー、歯周病、口内炎、装置の脱落、アタッチメントの外れ、マウスピースの着色──はいずれも矯正治療において起こりうるリアルな問題です。

大切なのは、これらのリスクを「怖いから矯正を諦める」理由にするのではなく、「あらかじめ知っておくことで備える」ことです。

事前に正確な情報を持つことで、リスクを最小限に抑え、安心して治療に臨むことができます。

治療を成功させる鍵は、患者さんと矯正医との信頼関係にあります。

わからないこと、不安なことがあれば遠慮なく相談し、正しいケアを続けていくことで、快適な矯正ライフを送ることができるでしょう。

美しい歯並びと健康な口元は、一生の財産です。

リスクを正しく理解し、前向きに矯正治療に取り組んでいきましょう。

当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。