こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

矯正治療を始めると、歯並びが整っていく喜びと同時に、思いがけない「困りごと」に直面する方が多くいらっしゃいます。

その代表例が「口内炎」です。

矯正装置が口の中の粘膜に当たって痛みを感じたり、食事中に頬の内側を噛んでしまったり、急に口内にできた白いできものが痛くてつらい…そんな経験をされたことのある患者さんも少なくないでしょう。

実際、当院でも矯正治療を受けている患者さんから「最近、口内炎がよくできるんです」「口の中が痛くて食べづらいんですが、矯正装置が原因でしょうか?」というご相談をよくいただきます。

中には、「矯正治療を始めてから口内炎がひどくなって、食べるのも話すのもつらい…」と訴える方もおられ、日常生活に支障が出るほど痛みが強い場合もあります。

矯正治療中に口内炎ができやすくなるのは事実ですが、その原因を正しく知り、対策をしっかり行えば、痛みを軽減しながら快適に治療を進めることができます。

逆に、間違ったケアをしてしまうと、炎症が悪化してしまったり、治療計画に影響が出るリスクもあるのです。

この記事では、矯正治療中に口内炎ができてしまう理由を詳しく解説するとともに、痛みを和らげる方法、口内炎を予防するためのケアのコツなど、患者さん自身ができる実践的な対策をまとめました。

「矯正治療はしたいけど、口内炎が心配…」という方、「もう矯正治療中だけど、口内炎がつらい…」という方、そして「これからお子さんの矯正を考えている親御さん」にも、役立つ内容となっています。

痛みを最小限に、笑顔で矯正治療を続けるために、ぜひ最後までご一読ください。

- なぜ矯正治療中に口内炎ができやすいのか

- 口内炎が矯正治療に与える影響

- 痛い口内炎への対策方法

- 口内炎を予防するための日常ケア

- 病院に相談すべき口内炎のサインとは

- まとめ:正しい対策で快適な矯正治療を

- よくある質問(FAQ)

1. なぜ矯正治療中に口内炎ができやすいのか

矯正治療を始めると、以前にはなかった口内炎が頻繁にできるようになった…という患者さんは多いです。

それには明確な理由があります。

ここでは、その主な原因を詳しく解説します。

1-1. 装置の物理的な刺激

矯正治療では、ワイヤーやブラケット、マウスピースなど、さまざまな矯正装置を口の中に装着します。

これらの矯正装置が唇の内側、頬、舌などの柔らかい粘膜に当たることで、摩擦が生じ、傷つきやすくなります。

特に矯正装置を装着したばかりの時期や調整直後は、歯や装置の位置が変わるため、口の中での接触ポイントが増え、一時的に刺激が強くなる傾向があります。

また、矯正用ワイヤーの先端が飛び出していたり、ブラケットの角が鋭利であったりすると、何気ない会話や食事中の咀嚼(そしゃく)で粘膜が傷つき、そこから口内炎が発生してしまいます。

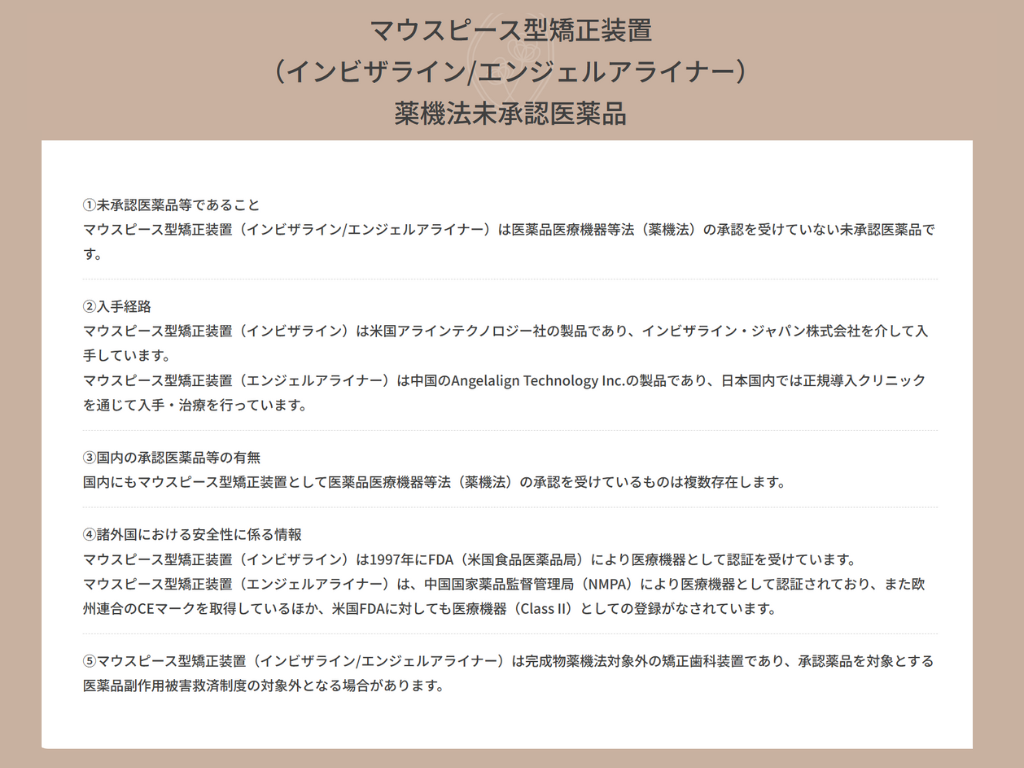

1-2. インビザラインなどのマウスピースでも油断は禁物

マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)は「口内炎ができにくい」と言われることもありますが、エッジ部分が頬や舌に当たることで同様に口内炎ができることがあります。

特に、マウスピースの着脱の際に爪で口の中を傷つけてしまったり、マウスピースの端が少し欠けて鋭くなっていたりすると、そこが炎症の原因になる場合もあります。

1-3. 口内の乾燥による粘膜の弱体化

矯正装置をつけると、自然と口を開け気味にしてしまったり、しゃべりづらさから唾液の分泌が減ってしまうことがあります。

唾液は、粘膜を保護し、細菌の増殖を抑える重要な役割を担っています。

唾液が少なくなることで、口内のバリア機能が低下し、傷が治りにくくなったり、炎症が起こりやすくなるのです。

また、乾燥すると粘膜が薄くなるため、ちょっとした刺激でもすぐに傷ついてしまう状態になります。

1-4. 無意識の咬傷(こうしょう)による傷

矯正治療によって、噛み合わせや歯の位置が変化することで、普段は噛まない部分を誤って噛んでしまう(咬傷)ことが起こります。

特に食事中や会話中に無意識のうちに頬の内側や舌を噛んでしまい、その部分が腫れて再度噛んでしまう…という悪循環に陥ることがあります。

このような咬傷から始まる炎症が、慢性的な口内炎につながるケースも少なくありません。

1-5. ストレスと免疫力の低下

矯正治療は、見た目の変化、食事の制限、日々のケアの手間など、身体的にも精神的にも負担がかかります。

これらのストレスによって免疫力が下がると、本来なら防げるはずの細菌やウイルスによって粘膜が炎症を起こしやすくなることもあります。

また、食事が不規則になったり、睡眠不足が続くことも免疫力の低下を招き、結果的に口内炎ができやすい体質になってしまうのです。

2. 口内炎が矯正治療に与える影響

口内炎はただの「小さなできもの」と軽く見られがちですが、実際には矯正治療に大きな影響を及ぼすことがあります。

ここでは、口内炎がもたらすさまざまな悪影響について、具体的に解説していきます。

2-1. 食事が不自由になることで、栄養バランスが崩れる

口内炎があると、食べるときに痛みを感じるため、咀嚼(そしゃく)を避けようと柔らかいものや冷たいものばかりを選んでしまう傾向があります。

すると、自然と食事内容が偏り、栄養バランスの乱れが生じてしまいます。

とくにビタミンB群や鉄分、亜鉛などは粘膜の健康維持に必要不可欠な栄養素であり、それらが不足すると、さらに口内炎が治りにくくなるという悪循環に陥ります。

つまり、「痛くて食べられない → 栄養不足 → 口内炎が治らない」という負のスパイラルに注意が必要です。

2-2. 会話がつらくなり、人とのコミュニケーションが減る

唇や頬、舌の動きがスムーズでなければ発音はうまくできません。

口内炎があることで、「しゃべるたびに痛い」「口を動かすのがつらい」と感じると、自然と話すことが億劫になってしまいます。

特にお仕事で接客やプレゼンなど、人と話す機会が多い方にとっては、大きなストレスの原因になるでしょう。

また、人前で笑顔を見せるのも痛みで難しくなるため、表情が硬くなり、周囲に「話しかけづらい印象」を与えてしまう可能性もあります。

2-3. 睡眠の質が下がり、治癒力も低下する

夜間、横になると痛みが強く感じられることもあり、眠りが浅くなる・寝つきが悪くなるというケースも聞くことがあります。

睡眠は体の修復と免疫力の回復に不可欠です。

そのため、口内炎の痛みによって睡眠の質が落ちると、ますます治りにくくなるという悪循環が生まれます。

2-4. 治療スケジュールに影響することも

矯正治療は、患者さん一人ひとりの歯並びに合わせて緻密なスケジュールを組んで進めていきます。

しかし、ひどい口内炎があると、

- 調整のための通院を延期する

- 装置の一部を外す必要が出てくる

- 痛みを避けるためにマウスピースの装着時間を減らしてしまう

といった事態が起こりやすくなります。

結果として、治療の進行が遅れ、全体の期間が延びるリスクも出てきます。

2-5. 精神的ストレスが蓄積する

痛みはそれ自体がストレスとなり、気分の落ち込みや不安感を引き起こします。

「なんでこんなに痛いんだろう」「ずっと続いたらどうしよう」と不安になることで、矯正治療へのモチベーションが下がる方も少なくありません。

中には、「矯正治療をやめたいな…」とまで思ってしまう患者さんも実際にいらっしゃいます。

このように、口内炎は身体的な問題だけでなく、精神的なダメージにもつながることを、私たち矯正歯科医療従事者もよく理解し、早めのケアを行うことが大切です。

3. 痛い口内炎への対策方法

ここからは、実際に口内炎ができてしまったときにできる対処法を詳しくご紹介します。

すでに痛い口内炎がある方、矯正中で不安な方、必見です!

3-1. 市販薬やパッチを使って炎症を抑える

ドラッグストアで手に入る口内炎用の塗り薬(ケナログ、アフタッチなど)やパッチタイプの保護材は、患部に直接作用し、炎症を抑えてくれるため即効性があります。

痛みを軽減しながら、傷の治癒を早めてくれるので、なるべく早い段階で使用するのがおすすめです。

また、パッチタイプは食事中の摩擦からも患部を守ってくれるため、「ご飯を食べるのがつらい」という方には特に効果的です。

3-2. 矯正用ワックスで装置からの刺激をブロック

ブラケットやワイヤーが当たって痛い場所には、専用の矯正用ワックスを貼ることで物理的な刺激を軽減できます。

ワックスは粘土状で扱いやすく、痛みがある部分に丸めて貼りつけるだけ。透明なので見た目も気になりません。

とくに口内炎の初期段階や、予防的に使用するのがおすすめです。

装置の調整直後など、刺激を感じやすいタイミングでは習慣的に使用することが予防にもつながります。

3-3. 痛みを避ける食事で刺激を減らす

口内炎があるときは、食べる内容も工夫が必要です。

おすすめの食べ物は以下の通り:

- 柔らかくて冷たいもの(豆腐、ゼリー、ヨーグルト、プリンなど)

- ビタミンB2・B6が豊富な食材(納豆、卵、レバー、バナナ)

- 抗炎症作用がある食品(緑茶、はちみつなど)

逆に避けたいのは以下のようなもの:

- 辛いもの、塩辛いもの、酸っぱいもの(キムチ、柑橘類など)

- 硬いもの(せんべい、ナッツ、フランスパンなど)

- アルコール、熱すぎる飲み物

こうした食事の見直しだけでも、痛みの緩和と治癒の促進につながります。

3-4. こまめなうがいと歯磨きで清潔を保つ

矯正治療中はどうしても装置周囲に食べカスがたまりやすく、口内の衛生状態が悪化しやすい環境になります。

そのため、口内炎ができた時ほど「口の中を清潔に保つこと」が最重要ポイントです。

- 食後には必ず歯磨き+うがい

- マウスウォッシュ(ノンアルコールタイプ)を使用

- 舌ブラシや歯間ブラシも併用

これらを習慣化することで、細菌の繁殖を抑え、炎症の悪化を防ぐことができます。

3-5. ストレスや疲れを溜めない生活習慣を意識する

口内炎を何度も繰り返す方の多くは、睡眠不足・ストレス過多・食生活の乱れが背景にあります。

そのため、痛みがあるときほど、

- 十分な睡眠(7時間以上が理想)

- ゆったり入浴してリラックス

- バランスの取れた食事

- スマホやPCを見すぎない

といった生活の見直しが必要です。

3-6. 無理せず歯科に相談する

「これくらい大丈夫」と我慢してしまう方も多いのですが、口内炎の状態によっては歯科医院での装置の調整やワックス処置、口腔内の洗浄などで劇的に楽になるケースもあります。

痛みが強いときや、治らない口内炎が続く場合は、遠慮せず主治医にご相談ください。

早めの対応が、矯正治療の継続をスムーズにしてくれます。

4. 口内炎を予防するための日常ケア

口内炎は、できてから治すよりも、できる前に予防することがとても重要です。

特に矯正治療中は、装置の刺激や口腔内の変化によって口内炎のリスクが高まるため、日常のちょっとした工夫で大きな差が生まれます。

ここでは、矯正治療中の患者さんができるだけ口内炎を避けるためのケア方法を、具体的にご紹介します。

4-1. 矯正用ワックスを予防的に使う習慣をつける

「痛くなってから使う」のではなく、「当たりそうな部分に前もって貼っておく」ことが、口内炎予防のポイントです。

特に以下のタイミングでは、事前にワックスを使用することをおすすめします。

- ワイヤーやブラケットの調整直後

- 初めて装置をつけた日から数日間

- 発音や食事中に違和感を感じたとき

- すでに片側に口内炎ができているとき(もう片方への予防)

矯正用ワックスは、水や食事で取れてしまうこともありますが、こまめに付け直すことで、粘膜の摩擦を大幅に軽減できます。

「痛くない=できない」ではなく、「刺激がない状態を維持する」ことが重要です。

4-2. 口の中を常に清潔に保つ

口腔内の清潔さは、口内炎予防の基本中の基本です。

矯正装置は食べかすが残りやすく、細菌が繁殖しやすい環境になります。

これを放置すると、口内炎の発生リスクが格段に上がります。

毎日のケアで意識すべきポイント:

- 歯磨きは1日3回+就寝前に念入りに

- 歯間ブラシやタフトブラシで細かい部分も丁寧に

- アルコールフリーのマウスウォッシュで殺菌・消毒

- 舌ブラシを使って舌苔(ぜったい)も清掃

歯磨きの時間が短かったり、磨き残しがあると、粘膜の免疫が低下して口内炎を引き起こしやすくなります。

「磨けている」ではなく「磨けているかチェックする」姿勢が大切です。

4-3. ビタミン・ミネラルを意識した食生活

粘膜を健やかに保つには、日々の食事からしっかりと栄養を摂ることが大切です。

とくに不足しがちな栄養素は以下の通りです。

| 栄養素 | 効果 | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 粘膜の修復を助ける | 卵、レバー、納豆、牛乳、ウナギ |

| ビタミンB6 | 皮膚や粘膜の再生に必要 | バナナ、魚、にんにく、ピスタチオ |

| ビタミンC | 抗酸化作用で免疫強化 | ブロッコリー、いちご、キウイ、赤ピーマン |

| 亜鉛 | 免疫機能の維持 | 牡蠣、牛肉、ごま、高野豆腐 |

日々の忙しさで偏った食生活になってしまう方は、栄養補助食品やサプリメントの活用も有効です。

ただし、栄養素の過剰摂取には注意が必要なので、あくまで補助的に使いましょう。

4-4. 乾燥を防ぐために水分補給&保湿ケア

口腔内が乾燥すると、粘膜が傷つきやすくなり、細菌の繁殖も進んでしまいます。

特に冬場や花粉症で口呼吸になりやすい季節、また就寝中などは要注意です。

乾燥対策のポイント:

- 水分をこまめに摂る(1日1.5Lが目安)

- 意識的に唾液を分泌する(ガムを噛む、唾液腺マッサージ)

- 加湿器を使って部屋の湿度を保つ(50~60%)

- 夜間のマウスピース装着中は口を閉じて寝る工夫をする(口テープ等)

特に寝起きに喉や口の中が乾いている感覚がある方は、寝ている間の乾燥対策を見直すことが重要です。

4-5. ストレスをためない、質の高い睡眠をとる

ストレスや睡眠不足は、免疫力の低下を招き、口内炎ができやすくなる大きな要因です。

矯正治療の最中は、生活のリズムも乱れがちになりますが、「自分にとってのリラックスタイム」を持つことが口内炎予防につながります。

リラックスのためにできること:

- 就寝前にスマホやPC画面を見ない

- 深呼吸やストレッチで副交感神経を優位にする

- お風呂はぬるめの湯に15分以上つかる

- 眠る1時間前から部屋を暗めにする

- 自分の「好きな時間(読書、音楽など)」を確保する

「忙しいからケアできない」ではなく、「ケアを習慣化すれば、矯正も快適に続けられる」ことを意識しましょう。

5. 病院に相談すべき口内炎のサインとは

多くの口内炎は軽度であり、適切なセルフケアで1週間〜10日ほどで自然に治癒します。

しかし、すべての口内炎がそうとは限りません。なかには、病院での診察・処置が必要なケースもあります。

以下では、「この症状が出たら病院に相談すべき!」という重要なポイントをご紹介します。

5-1. 2週間以上たっても治らない

通常の口内炎は、多少の痛みがあっても1週間程度で回復に向かいます。

ところが、2週間以上症状が続いている場合は、単なる炎症ではなく、別の疾患が隠れている可能性もあります。

たとえば…

- 白板症(はくばんしょう)や扁平苔癬(へんぺいたいせん)などの粘膜疾患

- がんの前兆(まれではありますが、放置は禁物)

- 免疫異常や貧血などの全身的な症状

「治らない口内炎」は、一度歯科または口腔外科での診断を受けることを強くおすすめします。

5-2. 痛みが強く、日常生活に支障が出ている

食事がとれない、話すのがつらい、眠れないほどの痛み…そういった状態は、放置することでストレスや栄養障害にもつながります。

- 食事量が減って明らかに体重が落ちてきた

- 口を開けるのが怖くなってきた

- 睡眠が妨げられるほどの痛みがある

こういった場合は、我慢せず、早めに歯科医院へ相談するのが正解です。

必要に応じて軟膏処置や、装置の一部調整などを行うことで、痛みが劇的に緩和されることもあります。

5-3. 口内炎の数が多い・頻繁に繰り返す

1ヶ所だけの口内炎ならともかく、同時に複数箇所できたり、月に何度も再発する場合は、体の内側に原因があることが考えられます。

たとえば…

- ビタミンB群の慢性的な不足

- ストレスやホルモンバランスの乱れ

- ウイルス(ヘルペスなど)の感染

- 全身性疾患(ベーチェット病など)

頻発する口内炎は、「ただの炎症」と思わず、全身の健康状態もチェックしてもらうことが大切です。

5-4. 発熱やリンパの腫れを伴う

口内炎だけでなく、全身的な症状が出ている場合は、感染性の口内炎である可能性があります。

特に小さなお子さんや高齢者では、重症化する恐れもあるため、注意が必要です。

- 38℃以上の発熱

- あごや首周りのリンパ節の腫れ

- 頭痛、全身のだるさ

こうした症状があれば、内科や耳鼻科、あるいは口腔外科での診察を早急に受けるべきです。

5-5. 装置が明らかに口内炎の原因になっている

ブラケットやワイヤーが折れている、飛び出している、マウスピースのエッジが鋭利に変形している…といった場合、機械的な刺激が続く限り、口内炎は治りません。

ご自身でワックスなどで応急処置をすることも大切ですが、装置に不具合があるときは必ず歯科医院に連絡し、早めに調整してもらいましょう。断は禁物です。

6. まとめ:正しい対策で快適な矯正治療を

矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音、歯磨きのしやすさにもつながる、非常にメリットの多い治療です。

しかしその一方で、「装置が当たって痛い」「口内炎ができてつらい」など、日々のちょっとした不快感が患者さんのモチベーションを下げてしまう原因にもなり得ます。

特に口内炎は、「たった1ヶ所の小さな炎症」であっても、食事や会話、睡眠、さらには精神面にも大きな影響を与えることがあります。

場合によっては治療計画にまで影響を及ぼすため、決して軽視すべきではありません。

この記事では、口内炎がなぜ矯正治療中に起こりやすいのか、どう対処すれば良いのか、どうすれば予防できるのかについて詳しくお話ししてきました。

ここで、もう一度ポイントを整理しておきましょう。

◆ 矯正治療中に口内炎ができる主な原因

- ワイヤーやブラケット、マウスピースの物理的な刺激

- 装置の影響による口腔内の乾燥

- 歯列の移動による噛み合わせの変化と、それに伴う咬傷(こうしょう)

- ストレス・睡眠不足・栄養不足による免疫力の低下

◆ できてしまった口内炎への対策

- 矯正用ワックスや口内炎用パッチ・軟膏の活用

- 痛みの少ない食事への切り替え(冷たくて柔らかい食品が基本)

- 丁寧な歯磨き・うがいによる口腔内の清潔維持

- 睡眠・栄養・ストレスケアによる治癒促進

- 症状が重い・長引く場合には早めの歯科相談

◆ 口内炎を予防する日常習慣

- ワックスを「痛くなる前」に貼るなどの予防的処置

- ビタミンB群・C・亜鉛などを食事やサプリで補う

- 唾液分泌や加湿などの乾燥対策

- 日々の丁寧なブラッシングと補助清掃用具の活用

- 質の良い睡眠と心のリラックス

このように、日々のちょっとした意識と工夫で、口内炎の発生リスクを大きく減らすことができます。

また、「痛いから仕方ない」「我慢すれば治るだろう」と放置するのではなく、必要なときには遠慮なく歯科医院に相談することもとても大切です。

矯正歯科医は、歯並びだけでなく、治療中の不快感や不安を解消するためのパートナーです。

患者さんご自身が矯正治療への理解を深め、積極的にケアに取り組むことで、矯正治療はもっと前向きで快適なものになります。

口内炎ができてしまっても落ち込まず、「どうすれば早く治せるか」「どう予防できるか」を考えながら、少しずつ前に進んでいきましょう。

そしてなにより、矯正治療のゴールには、今よりもっと自信にあふれた笑顔と健康的な毎日が待っています。

その一歩一歩を、できるだけ快適に進められるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

7. よくある質問(FAQ)

矯正治療中の口内炎については、実際の診療現場でも多くの患者さんからご質問をいただきます。

ここでは、よくある疑問をできるだけ具体的かつ実用的にお答えし、少しでも不安や不快感の軽減につながるようまとめました。

Q1. 矯正用ワックスは毎日使っても大丈夫?依存しない方がいいですか?

A. 基本的に毎日使っても問題ありませんし、「依存」ではなく「予防」と考えてOKです。

ワックスは、粘膜に対する物理的な刺激を軽減するための優れたツールです。使用頻度に制限はなく、痛みを感じやすい場所に継続的に使用することは、むしろ望ましいといえます。

ワックスを使わずに粘膜が常に傷つき、それが慢性的な口内炎につながるほうが治療に支障をきたします。

ただし、口の中の衛生状態を保つため、1日1〜2回は交換する習慣をつけましょう。また、歯磨きの後は水分をしっかり拭き取り、乾いた装置表面にしっかりと押しつけるように貼ると、長持ちします。

Q2. 口内炎ができたとき、冷やすとよくなりますか?温めた方がいいですか?

A. 基本的には「冷やす方が痛みを和らげやすい」とされています。

口内炎が炎症性のものであれば、冷やすことで炎症と痛みを一時的に抑える効果が期待できます。

例えば、冷たい水や氷を口に含んだり、冷たい飲み物をゆっくり口に流すと、炎症部位の痛みが軽減されることがあります。

一方、熱い飲み物や辛いスープなどは逆効果になる場合があるので注意が必要です。ただし、血行を良くして治癒を促したい場合は、ぬるま湯でのうがいを併用するなど、冷やすケアと温めるケアを状況によって使い分けるのも有効です。

Q3. 矯正治療中のうがい薬は使った方がいい?アルコール入りでも大丈夫?

A. うがい薬は非常に効果的ですが、矯正治療中はアルコールフリータイプがおすすめです。

口内炎のある状態でアルコール入りのうがい薬を使用すると、刺激が強すぎて痛みが増すことがあります。 また、粘膜が乾燥しやすくなるというデメリットも。

おすすめは以下のタイプ:

- ノンアルコールで低刺激なもの

- 炎症抑制成分入りの薬用タイプ

- 就寝前にも使える低刺激タイプ

使用頻度は、朝・昼・夜の歯磨き後、もしくは痛みを感じたときに1日3回程度が理想です。

Q4. 子どもが矯正治療中で口内炎が痛いと言っています。親としてどう対応すれば?

A. お子さまが痛みを訴えたときは、まずは状況を丁寧に確認してあげることが第一歩です。

痛みの場所、タイミング(食事中・会話中・就寝時など)、どのくらい前から続いているかなどをヒアリングしたうえで、以下のような対応が有効です。

- 痛みの場所が特定できる場合 → 矯正用ワックスで保護してあげる

- 痛みが強い場合 → 口内炎用パッチや軟膏を使用

- 食事がつらそうな場合 → 柔らかい食事に切り替える(豆腐、雑炊、プリンなど)

- 落ち込んでいる様子があれば → 「治るから大丈夫だよ」と安心させてあげる声かけ

それでも改善が見られない場合や、矯正装置が明らかに当たっているようであれば、歯科医院に早めに相談するのが安心です。

Q5. 口内炎はマウスピースの装着時間に影響しますか?痛いときは外してもいい?

A. 痛みが強くてどうしても耐えられないときは、一時的に外すのはOKですが、長時間の装着中断は治療効果に影響が出ることがあるため注意が必要です。

特にインビザラインのようなマウスピース矯正は、1日22時間の装着が必要条件です。

痛みがつらいからといって長時間外してしまうと、歯が後戻りし、マウスピースが合わなくなることがあります。

対処法としては:

- まずは痛みの部位を確認し、マウスピースのエッジを歯科医院で滑らかに調整してもらう

- 装着直後に冷たい飲み物や鎮痛薬で痛みをコントロールする

- 短時間の休憩はOK。ただし、すぐに再装着を心がける

「痛いからつけない」ではなく、「痛くならない工夫をする」ことで装着時間を確保することが大切です。

Q6. 口内炎のあるとき、歯ブラシが痛くて磨けません…どうすればいいですか?

A. 口内炎があるときこそ、清潔を保つための歯磨きは非常に重要ですが、強く磨く必要はありません。

以下の工夫がおすすめです:

- 毛先がやわらかい歯ブラシ(矯正用または子ども用)を使用

- 患部を避けて、周囲は丁寧に磨く

- タフトブラシでピンポイントに磨く(特に矯正装置まわり)

- 水でしっかりすすぐだけでも効果あり(特に痛みが強い時)

どうしてもブラシを当てられない部分がある場合は、マウスウォッシュやうがい薬を併用して清潔を維持しましょう。

Q7. 市販のビタミン剤は口内炎予防に効果ありますか?おすすめの種類は?

A. はい、ビタミン剤は予防と治癒の両面で有効です。

特に以下の成分が含まれているものを選ぶとよいでしょう:

- ビタミンB2、B6(粘膜の修復)

- ビタミンC(抗酸化作用)

- 亜鉛(免疫強化)

食事で十分な栄養が摂れないと感じる方にはおすすめです。

ただし、ビタミン剤はあくまで「補助」であり、過剰摂取には注意が必要です。基本は食事から栄養を摂ることを意識し、足りない部分をサプリで補うのが理想的です。

Q8. 口内炎が原因で矯正治療をやめた人っていますか?

A. ごくまれに「痛みに耐えられない」という理由で矯正治療を中断される方もいますが、適切な対処とサポートがあれば、治療継続は十分可能です。

実際には、

- 装置の種類を変更する(マウスピースに切り替える)

- 痛みの原因を特定してワックスやパッチで対応する

- 通院頻度を一時的に増やしてサポートを手厚くする

などの方法でほとんどの患者さんが乗り越えられています。

「やめたいほどつらい」と感じたら、まずは矯正歯科医院で本音を伝えてください。

一緒に解決策を探すことが、矯正治療成功への近道です。

他にも、どんな小さなことでも構いません。気になる症状やお悩みがあれば、遠慮せずに矯正歯科にご相談ください。

快適で前向きな矯正治療を続けるために、私たちは全力でサポートいたします。

また、矯正治療の口内炎以外の他のリスクについても詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。