こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

吹奏楽部に所属している中高生・大学生の方にとって、サックスやフルート、クラリネットなどの楽器を演奏することは、学校生活の中でも特に大切な時間のひとつです。

仲間と共に音楽を作り上げる達成感、ステージでの高揚感、日々の練習を重ねて少しずつ上達する喜び──楽器演奏は、心と身体を豊かに育んでくれます。

一方で、「矯正治療」を検討している、あるいはすでにスタートしている患者さんの中には、「矯正中でも楽器って吹けるの?」「サックスやクラリネットを吹く時に痛そう…」「演奏に支障が出て、部活が続けられなくなるのでは?」といった不安を抱える方も少なくありません。

実際、歯に矯正装置を装着して歯列を整える矯正治療は、歯や口の周囲の感覚に大きな変化をもたらします。

ワイヤー矯正では金属のブラケットが唇の内側に触れるため、特に吹奏楽部でマウスピースを口に当てる楽器を演奏している場合は、「歯の痛み」や「口の中の違和感」が演奏に直結してしまうのです。

そのため、矯正治療を始めるタイミングや方法について慎重に考える必要があります。

たとえば、定期演奏会やコンクールの前後で矯正のスタート時期をずらすことで、装置に慣れる期間を確保することができます。

また、矯正装置の種類(ワイヤー or マウスピース)によって、演奏への影響度が大きく変わることもあるため、自分がどんな楽器を演奏しているかを事前に矯正歯科医師へ伝えることも大切です。

この記事では、そうした**「矯正治療と楽器演奏は両立できるのか?」**という疑問に答えるべく、矯正治療中の楽器演奏における不安や注意点、具体的な対応策をわかりやすくご紹介します。

吹奏楽部で頑張っているすべての患者さんが、安心して矯正治療を進めながら、これまで通り音楽活動を楽しめるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

- 矯正治療中でも楽器は吹けるのか?

- 楽器ごとに異なる影響とは?サックス・フルート・クラリネットの違い

- ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違いと演奏への影響

- 吹奏楽部での矯正生活を快適にするためのコツ

- 痛みや違和感を軽減して演奏に集中する方法

- 矯正と演奏の両立に関するよくある質問(FAQ)

- まとめ:矯正治療と楽器演奏は両立できる!

1. 矯正治療中でも楽器は吹けるのか?

まず最初に、最も多く寄せられる疑問である「矯正治療中でも楽器は吹けるのか?」という点についてお答えします。

結論からいうと、矯正治療中であっても楽器を吹くことは可能です。

ただし、「治療の時期」「使用している矯正装置の種類」「演奏している楽器の種類」によって、演奏に対する影響度や対応方法が異なります。

1-1. 演奏に影響が出やすいタイミング

矯正治療を開始してすぐ、またはワイヤーの交換や調整直後は、歯が動き始めるために「ジンジンとした痛み」「押されるような違和感」を感じることがあります。

この状態で無理に楽器を吹こうとすると、マウスピースが前歯に圧をかけることで痛みが強まったり、思うように音が出せないといった問題が生じることがあります。

また、ブラケットが唇の裏側に当たりやすくなるため、サックスやクラリネットのようなリード系の楽器では「唇が装置に擦れて痛い」「口内炎ができる」といったトラブルも多く見られます。

1-2. 慣れてくると自然に吹けるようになる

ただし、これらの違和感や痛みは一時的なものであることがほとんどです。

多くの患者さんは、1週間から2週間ほどで装置の存在に慣れ、普段通りの演奏ができるようになります。

特に、若い世代は順応が早く、「最初の数日だけ我慢すれば、あとは普通に吹けた」といった感想が多数寄せられています。

1-3. マウスピース型矯正は特に楽器に向いている

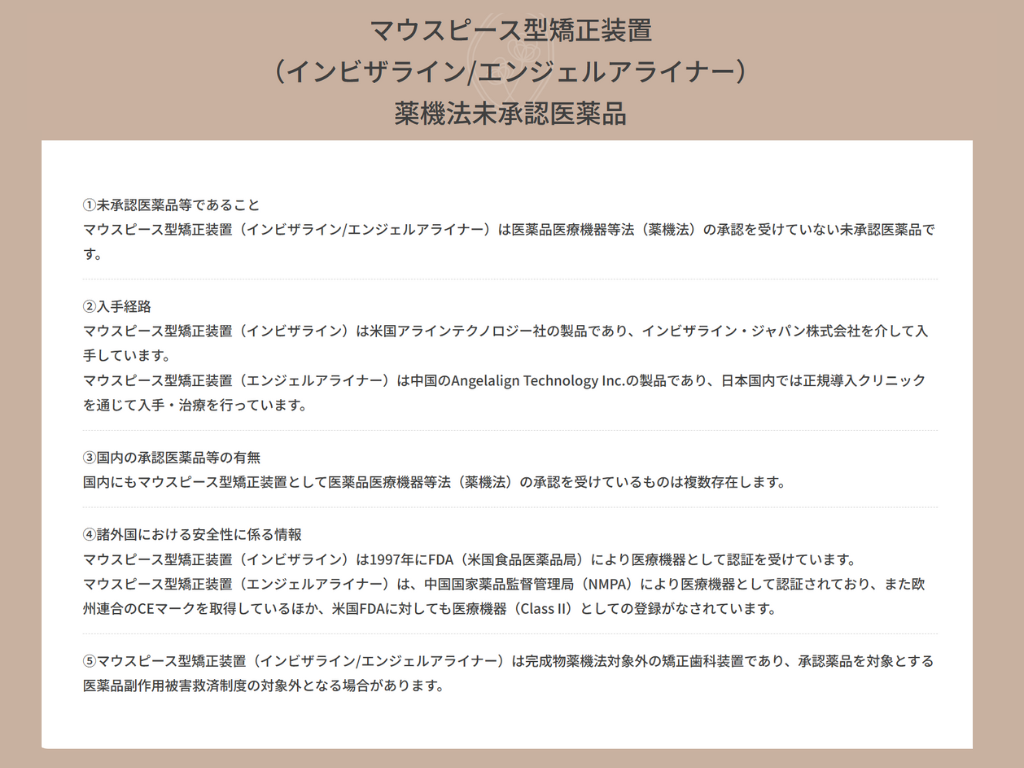

マウスピース矯正(インビザラインなど)の場合は、演奏時に装置を取り外すことができるため、装置の存在を気にせず演奏に集中することができます。

ただし、外している時間が長すぎると治療効果が落ちるため、練習後にはすぐに装着を再開することが大切です。

1-4. 実際の患者さんの声

以下は、当院で矯正治療を受けている中高生の患者さんから寄せられた実際の声です:

- 「サックスを吹いているけど、矯正を始めて最初の1週間は痛くて吹けなかった。でも、演奏していたら少しずつ慣れた」

- 「フルートは口の周りの感覚が大事だけど、マウスピース矯正だからそこまで影響なかった」

- 「クラリネットは前歯が大事だから不安だったけど、担当の先生が楽器に配慮して装置をつけてくれたので安心だった」

このように、矯正治療中でも工夫と慣れによって楽器演奏は十分に両立可能です。

1-5. 歯科医との相談も大切

矯正治療を開始する前に、「自分が吹いている楽器」や「演奏頻度」「演奏会の予定」などを矯正歯科医師に相談しておくことも非常に大切です。

これにより、治療計画の中で痛みの出やすい時期を避けたり、演奏に支障が出にくい矯正装置を提案してもらえることがあります。

2. 楽器ごとに異なる影響とは?サックス・フルート・クラリネットの違い

矯正治療中に楽器を演奏する場合、楽器の種類によって装置の影響の出方が大きく異なります。

ここでは、吹奏楽部で特に人気のある「サックス」「フルート」「クラリネット」の3つに注目して、それぞれの特性と矯正中に起こり得る課題、対処法について詳しく解説します。

2-1. サックスの場合:前歯と唇への圧が大きく影響する

サックスはリードとマウスピースを咥えて演奏する楽器で、特に上の前歯に強い圧力がかかります。

そのため、矯正中にサックスを演奏する場合には以下のような問題が起きやすくなります。

- ワイヤーやブラケットが唇の裏に強く当たり、演奏中に痛い

- 歯にかかる圧力がそのまま矯正装置に加わるため、違和感が強い

- 口内炎ができやすく、演奏が苦痛に感じることも

これらの症状は、特にワイヤー矯正で起きやすくなります。

サックスは咥え方が深く、歯にしっかりとマウスピースが接するため、矯正装置の存在が演奏に与える影響は無視できません。

対策:

- 矯正用ワックスの活用:唇に当たる部分にワックスをつけて保護しましょう。

- リードの硬さを調整:柔らかめのリードに替えることで、演奏時の力を軽減できます。

2-2. フルートの場合:口元の形状変化が音色に直結

フルートは、リードを使わず唇の形だけで音を作り出す楽器です。

そのため、唇の微妙な動きや口元の形状が非常に重要です。

矯正治療中は、矯正装置によって唇の動きが制限され、音が出しづらくなることがあります。

フルートは一見「歯に圧をかけないから矯正に向いている」と思われがちですが、実は矯正中に最も“吹けない”と感じやすい楽器のひとつです。

フルート奏者のよくある悩み:

- 唇を巻き込みづらくなり、音がかすれる

- 表現力のあるビブラートがかけにくい

- 装置が見えて恥ずかしい(特に人前での演奏時)

対策:

- 表情筋のトレーニング:唇の可動域を確保するために、鏡の前で発音練習や口元の体操を行いましょう。

- マウスピース型矯正の検討:口元の自由度を保つために、透明なマウスピース矯正を選ぶ方も多いです。

- 演奏の録音による客観的確認:装置による変化が音にどう影響しているかを分析しやすくなります。

2-3. クラリネットの場合:前歯の圧迫と繊細なコントロールが鍵

クラリネットは、サックスと同様にリードを使う楽器ですが、より細かい息のコントロールと繊細な音色作りが求められます。

そのため、矯正装置の影響がサックス以上に顕著に出ることもあります。

特にクラリネットは、前歯の裏側にも力がかかる構造になっているため、歯が動いている最中の違和感や痛みが強くなる傾向があります。

クラリネット奏者の声:

- 「ブラケットが前歯の裏側に当たって痛い」

- 「噛み締めが弱くなり、音が不安定になった」

- 「吹くたびにワイヤーが唇に引っかかる感じがして集中できない」

対策:

- 矯正用ワックスとマウスピースパッチの併用

- マウスピースを少し深く咥える工夫

- 定期的な音出し練習で感覚を維持

このように、楽器ごとの「矯正治療との相性」を理解することで、自分に合った対策や装置の選択が可能になります。

3. ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違いと演奏への影響

矯正治療にはさまざまな方法がありますが、吹奏楽部に所属している患者さんにとって特に気になるのが「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正(アライナー矯正)」の違いです。

それぞれの特徴と、楽器演奏への影響について徹底的に比較していきましょう。

3-1. ワイヤー矯正(ブラケット矯正)

ワイヤー矯正とは、歯に直接ブラケット(金属またはセラミック)を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を動かしていく伝統的な矯正方法です。

特徴:

- 歯の表側に常時装置がある

- 非常に多くの症例に対応可能

- 装着の取り外しができない

楽器演奏におけるデメリット:

- 唇や頬の内側に装置が常に触れるため、サックスやクラリネット演奏時に痛みが出やすい

- ブラケットがマウスピースに引っかかる感覚がある

- 初期の数週間は違和感が強く、「吹けない」と感じることも

楽器への対応策:

- 矯正用ワックスを毎日使う

- 矯正歯科医に「楽器演奏を考慮した装着位置」を相談する

- 定期的に歯肉や口腔内をケアすることで口内炎予防

3-2. マウスピース矯正(アライナー矯正)

マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のアライナーを歯に装着して歯並びを整える治療法です。

インビザラインが代表的な製品として知られています。

特徴:

- 透明で目立たず、審美性が高い

- 食事や演奏時に自由に取り外せる

- ワイヤーがないため口内の違和感が少ない

楽器演奏におけるメリット:

- 演奏中はマウスピースを外せるため、口元が自由

- 装置による痛みや唇への圧迫がない

- フルートなどの口元に敏感な楽器にも適応しやすい

注意点:

- 1日22時間の装着が必要なため、演奏時間が長い日は装着時間が不足しないように注意

- 外したあとの再装着で「痛い」と感じることがある

- マウスピースの変形・破損を防ぐため、保管ケースを必ず使用

3-3. 両者の比較まとめ:

| 比較項目 | ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 |

|---|---|---|

| 演奏中の装置の影響 | 高い | 低い(外せる) |

| 見た目 | 目立つ | 目立たない |

| 装置の取り外し | 不可 | 可能 |

| 痛み・違和感 | 強め | 軽め |

| 吹奏楽部との相性 | 調整が必要 | 相性良好 |

このように、吹奏楽部に所属していて日常的に演奏をしている患者さんにとっては、マウスピース矯正の方が演奏との両立がしやすいという大きなメリットがあります。

ただし、すべての症例に適しているわけではないため、治療前には矯正歯科医師としっかり相談し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

4. 吹奏楽部での矯正生活を快適にするためのコツ

矯正治療と吹奏楽を両立させるためには、日々の工夫と事前準備が非常に重要です。

ただ痛みを我慢しながら練習するのではなく、上手に慣れて快適に演奏するための具体的なコツをここでご紹介します。

コツ①:矯正を始める時期は“演奏会シーズン”を避ける

特に中高生にとって、定期演奏会やコンクールは一年で最も重要なイベントです。

その直前に矯正治療を始めると、装置の違和感や痛みで本番の演奏に支障が出る可能性があります。

可能であれば、演奏のピークが過ぎた後や、夏休み・冬休みなどの長期休みに矯正治療を始めるのがベストです。

また、初期の数週間は音が思うように出ないこともあります。

時間に余裕をもたせてスタートすることで、部活にも余裕を持って取り組むことができます。

コツ②:矯正歯科医師に「楽器演奏中」であることを必ず伝える

矯正治療を担当する矯正歯科医師に、自分が**サックス、クラリネット、フルートなどを演奏していること、そしてその頻度や目標(コンクールや演奏会)**をしっかり伝えておきましょう。

これにより、以下のような配慮をしてもらえることがあります。

- マウスピースに干渉しにくいブラケット配置

- 舌や唇の動きを妨げない装置の選択

- 痛みが出やすい調整を避けるタイミングの提案

音楽活動に理解のある矯正歯科であれば、吹奏楽部の患者さん向けの対応にも慣れている場合が多く、安心して相談できます。

コツ③:装置に慣れるための“慣らし期間”を確保する

「矯正治療を開始したその日から今まで通りに演奏できる」と思っていると、ギャップに戸惑ってしまうことがあります。

矯正開始後は、最低でも1~2週間の“慣らし期間”をスケジュールに組み込むことをおすすめします。

その間は、以下のような軽めの練習を中心にしましょう:

- 音階練習やロングトーン

- リードやマウスピースのフィッティング確認

- 装置に当たる部分を確認し、ワックスで保護

コツ④:矯正治療用グッズを常備する

矯正治療中の吹奏楽部員にとって、以下のグッズは“演奏の必需品”です。

- 矯正用ワックス:装置が唇や頬に当たって痛い時に保護できる

- コンパクトミラー:痛みの原因をすぐに確認できる

- マウスピースケース(マウスピース矯正の方):外した装置を清潔に保管

- 口内炎用ジェル:演奏で擦れてできた傷のケアに便利

- 歯ブラシ・歯間ブラシ:食後にすぐ装置を清潔にするための携帯用セット

これらを楽器ケースやポーチに常備しておくことで、いつでも快適な状態で演奏に集中できる環境が整います。

コツ⑤:周囲の理解を得る

矯正治療中は、少なからず練習のクオリティや継続性に影響が出ることもあります。

そのため、顧問の先生やパートリーダー、仲間たちに矯正をしていることを事前に伝えておくことも大切です。

周囲の理解があると、例えばこんなメリットがあります:

- 無理に合奏参加を求められない

- 痛みがある日は自主練に切り替えることを許可してもらえる

- 本番前の演奏負荷を減らす調整をしてもらえる

吹奏楽部というチームでの活動だからこそ、コミュニケーションによってストレスを減らすことができます。

5. 痛みや違和感を軽減して演奏に集中する方法

矯正治療中は、装置による口内の違和感や痛みによって、演奏に集中できないことがあります。

ここでは、できるだけ快適に演奏を継続するための具体的な方法をご紹介します。

方法①:矯正用ワックスで装置の刺激をやわらげる

もっとも即効性があり、使用頻度の高いアイテムが「矯正用ワックス」です。

唇や頬に当たって痛みの出るブラケット部分に貼ることで、摩擦を減らし、演奏中の不快感を軽減できます。

特に、以下のようなタイミングで役立ちます:

- 演奏本番の日

- 長時間の合奏練習

- ワイヤー調整後の数日間

装着方法は簡単で、指先で丸めてブラケットの上に押し付けるだけ。透明なタイプであれば、外見も気になりません。

方法②:口内炎や擦れができたらすぐにケアする

マウスピースが装置に当たって唇や頬が傷つくと、口内炎や出血が起きることもあります。

こうなると、音を出すだけでも痛く、集中力が大きく損なわれます。

対策としては以下が有効です:

- 市販の口内炎治療薬(塗り薬や貼付タイプ)を常備

- うがい薬でこまめに殺菌

- 痛みがある日は練習を短時間に切り替える

無理に練習を続けて悪化させるより、一度しっかり休んで治す方が長期的には良い結果につながります。

方法③:鎮痛剤を上手に活用する

特に調整直後など、歯に圧がかかっている時期は、「何もしていなくても痛い」と感じることがあります。

そんなときには、市販の鎮痛剤(イブプロフェンやアセトアミノフェンなど)を一時的に使用するのも選択肢のひとつです。

ただし、常用することは避け、以下のルールを守って使用しましょう:

- 矯正歯科医師に相談してから使用する

- 演奏本番前だけなど、短時間に限定する

- 空腹時の服用は避ける

方法④:練習メニューの組み方を工夫する

矯正治療中でも、練習内容を工夫することで痛みを回避しながら上達を継続することができます。

たとえば以下のような方法があります:

- 音出しやロングトーンだけに集中する日を設ける

- リズム練習や指使いのトレーニングを中心に行う

- 痛みが強いときは、演奏を録音して客観的に聴く練習に切り替える

「無理をしないけれど、上達は止めない」というバランスを保つことが、吹奏楽部と矯正治療の両立にはとても大切です。

方法⑤:マウスピースの形や姿勢の見直し

演奏中の姿勢やマウスピースの咥え方を見直すことで、装置との干渉を最小限に抑えることができるケースもあります。

- サックスやクラリネットでは、咥える深さを調整する

- フルートでは、口角の動かし方を変えてみる

- 顧問の先生や楽器の専門講師に相談して新しいフォームを模索する

こうした工夫を重ねることで、「矯正中の方が演奏が安定した」と感じる方もいるほどです。

6. 矯正と演奏の両立に関するよくある質問(FAQ)

矯正治療と楽器演奏を両立しようとすると、患者さんや保護者の方から多くの不安の声や疑問が寄せられます。

ここでは、実際に多くいただいたご質問と、それに対する詳しい回答を紹介します。

Q1. 矯正治療中でも本当に楽器は吹けますか?

A. はい、基本的にはほとんどの患者さんが演奏を継続できます。

ただし、装置の装着直後やワイヤーの調整後など、「歯が動き始めたタイミング」では一時的に痛い・違和感がある・吹けないと感じることがあります。しかし、多くの場合それは一過性のもので、1〜2週間で慣れて再びスムーズに演奏できるようになります。

特にマウスピース型矯正の場合は、演奏時に装置を取り外せるため、負担はさらに少なくなります。

Q2. サックスやクラリネットは矯正中でも大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫ですが装置の影響を受けやすい楽器です。

サックスやクラリネットは、前歯にしっかりとマウスピースを当てて音を出す構造上、矯正装置とマウスピースが接触するリスクが高くなります。その結果、歯が痛い、唇が擦れて口内炎ができるなどの問題が起こりやすくなります。

このような場合は、以下の対策が有効です:

- ワイヤー矯正なら矯正用ワックスを活用して擦れを防ぐ

- マウスピースの咥え方や角度を微調整してみる

Q3. フルートは矯正に向いていますか?

A. 一見向いていそうに見えますが、実は注意が必要です。

フルートは歯への接触が少ないため矯正の影響を受けにくいと思われがちですが、口元の形や唇の動きが音色に直結するため、唇の自由が制限されるワイヤー矯正では違和感を覚える方が多いです。

特に、フルート初心者や繊細な表現を求められる中級者以上の方にとっては、音の出方が不安定になる可能性があります。マウスピース矯正ならばその影響を軽減できます。

Q4. マウスピース矯正はずっと外していても良いんですか?

A. 長時間外すことは避けてください。

マウスピース型矯正(アライナー矯正)は、1日22時間の装着が原則です。演奏や本番のステージで一時的に外すことは問題ありませんが、練習や日常生活の中で頻繁に外していると、予定通りに歯が動かず治療が長引くことになります。

吹奏楽部の練習が長時間に及ぶ場合は、練習の合間や休憩中にマウスピースを再装着するなど、工夫が必要です。

Q5. もし演奏中に痛みが強くなったら、どうすればいいですか?

A. 無理せず練習を中断し、適切な対処をしてください。

痛みが強い状態で練習を続けると、歯や歯茎に過度な負担がかかり、症状が悪化することもあります。

対処法としては:

- 矯正用ワックスで保護

- 痛み止めを一時的に服用(必要に応じて矯正歯科医と相談)

- 音出しをやめて指使いの練習に切り替える

- うがいや口内炎ジェルなどで口内ケアを行う

痛みが続く場合は、装置に問題がないか歯科医院に相談しましょう。

Q6. 顧問や先生には矯正していることを伝えた方がいいですか?

A. はい、必ず伝えてください。

吹奏楽部では、指導者との信頼関係がとても大切です。矯正治療をしていることを事前に伝えておくことで、次のような配慮を受けられることがあります:

- 練習メニューの一部を変更

- 本番前に負担の少ない練習内容にする

- 口内の痛みがある日は無理に合奏に参加させない

治療中であることを共有することで、無理のない範囲で音楽を続けられる環境が整います。

7. まとめ:矯正治療と楽器演奏は両立できる!

ここまで、矯正治療と吹奏楽部での楽器演奏をどう両立させるかについて詳しく解説してきました。

結論として、矯正治療と楽器演奏の両立は“十分可能”です。

むしろ、「歯並びを整えながら、大好きな音楽活動も諦めない」という選択は、将来の自分にとって大きな財産になります。

両立のポイントをおさらい

- 矯正を始めるタイミングを工夫しよう

→ 演奏会やコンクール前は避け、オフシーズンにスタートするのが理想 - 楽器の種類に合わせた工夫を取り入れよう

→ サックスやクラリネットはワックスや姿勢改善を、フルートは唇の柔軟性を意識 - 矯正装置の選び方を相談しよう

→ 演奏頻度や楽器の特性を矯正歯科医師に伝えることで、適切な矯正治療方法(ワイヤーorマウスピース)を提案してもらえる - 痛みや違和感に対処する手段を持っておこう

→ ワックス、ジェル、練習メニューの工夫、鎮痛薬などを上手に活用 - 周囲の理解と協力を得ることも大切

→ 顧問や友人に矯正のことを伝えて、無理のない活動を

吹奏楽部の経験は一生もの、矯正も一生もの

中学生・高校生の数年間は短いですが、その中で過ごす吹奏楽部の活動は、一生の思い出になるほど価値のある時間です。

そして、矯正治療もまた、一生ものの“健康な口元”を手に入れるための大切な投資です。

どちらも妥協せずに向き合いたい――そんな患者さんの思いを叶えるために、この記事が少しでもヒントになれば幸いです。

✔ 最後に一言

矯正治療を理由に、サックスやフルート、クラリネットを「もう吹けないかもしれない」と悩む必要はありません。

正しい知識と少しの工夫で、矯正中でも楽しく、そして本気で演奏を続けることができます。

ぜひ、治療も音楽も前向きに、楽しく続けていきましょう。

当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。