こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

「虫歯があるけど、矯正治療って受けられるの?」「矯正と虫歯治療、どっちが先なの?」と迷っている患者さんは少なくありません。

たとえば、子どもの頃から歯並びが気になっていて、ようやく矯正治療を考え始めたというタイミングで、歯科検診で虫歯が見つかった場合。

あるいは、矯正相談の段階で「虫歯が複数ありますね」と指摘された場合。

「矯正治療をしたいけれど、今の状態で始めて大丈夫なのか?」という不安が頭をよぎるのは当然のことです。

実際、虫歯がある状態で矯正を始めてしまうと、矯正装置の影響で虫歯の治療が困難になったり、虫歯が進行して痛みや炎症が出てしまったりするリスクがあります。

そのため、矯正治療をスタートする前に、虫歯の状態を正しく把握し、必要に応じて先に治療を済ませることがとても重要です。

この記事では、矯正治療と虫歯の関係について、「どっちが先なのか?」という疑問に明確にお答えしながら、ワイヤー矯正やマウスピース矯正のリスク、虫歯予防のために患者さん自身ができる対策なども含めて、詳しく解説していきます。

矯正を検討しているけれど、虫歯のことが気になって一歩踏み出せない方、すでに矯正中で虫歯のリスクが心配な方、あるいはお子さんの矯正について悩んでいる保護者の方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

この記事を通じて、「虫歯があっても矯正できるのか」「どんな順番で治療すればよいのか」が明確になり、安心して矯正治療に取り組む第一歩になれば幸いです。

- 矯正治療と虫歯の関係

- 虫歯がある場合、矯正治療はできる?

- 矯正と虫歯治療、どっちが先?

- 矯正中に虫歯ができたらどうする?

- 矯正中に虫歯にならないための予防法

- 虫歯治療の跡がある歯でも矯正できる?

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:矯正と虫歯は無関係ではない

1. 矯正治療と虫歯の関係

矯正治療は、歯並びや噛み合わせを整えることで、見た目の美しさだけでなく、咀嚼機能や発音、さらには口腔内全体の健康状態を改善するための治療です。

しかしその一方で、「矯正治療=虫歯になりやすい」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

これは実際に正しい認識であり、特にワイヤー矯正の場合、歯の表面にブラケットと呼ばれる金具を装着し、それをワイヤーで連結して歯を移動させるため、装置の周囲に汚れがたまりやすく、歯磨きが非常に難しくなるのです。

具体的には、以下のような状況が虫歯のリスクを高めます:

- 歯ブラシがブラケットやワイヤーの隙間に届かない

- 食べかすやプラークが取り残されやすくなる

- フロスが通しにくく、歯間清掃が不十分になる

- 汚れが溜まりやすい箇所から虫歯が発生する

また、矯正装置によって唾液の流れが妨げられることも、虫歯のリスクを高める要因です。

唾液には、虫歯の原因である酸を中和させる作用があるため、その働きが弱まることで虫歯が進行しやすくなってしまうのです。

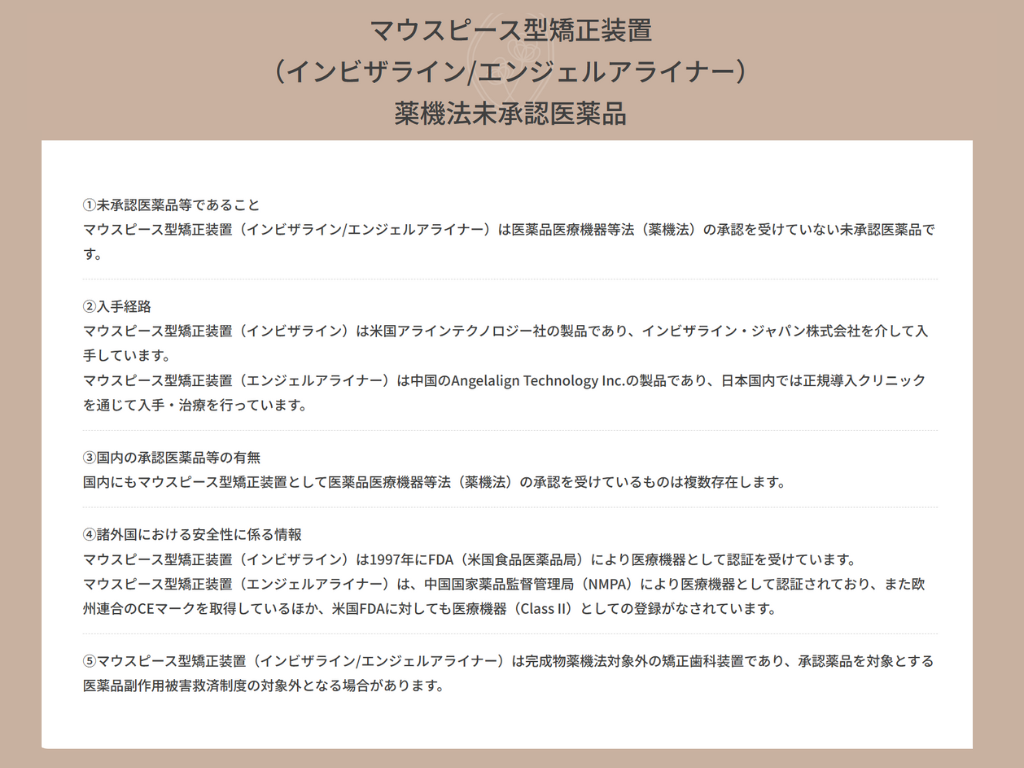

一方で、マウスピース矯正(インビザラインなど)の場合は、取り外しができるため、食事や歯磨きの際に装置を外せるというメリットがあります。

これにより、ワイヤー矯正に比べると清掃性は格段に良いです。

しかし、マウスピース矯正でも油断は禁物です。

マウスピース装着中は唾液の流れが遮られるため、口腔内の自浄作用が低下し、特に間食や清掃を怠ると虫歯になりやすくなります。

また、装着前に歯を磨かずに着用してしまうと、マウスピース内に汚れが閉じ込められて、虫歯のリスクがかなり高まってしまいます。

つまり、矯正治療そのものが虫歯を直接的に引き起こすわけではなく、「矯正装置があることで口腔清掃が不十分になりがちである」という点が問題なのです。

だからこそ、矯正治療を受ける際には、虫歯のリスクをしっかりと理解し、予防を意識した日常のケアが非常に重要になります。

この章では、矯正治療と虫歯のリスクがなぜ切り離せないのか、その背景とメカニズムを理解していただけたかと思います。

次の章では、実際に虫歯がある状態で矯正治療ができるかどうか、具体的なケースに応じて解説していきます。

2. 虫歯がある場合、矯正治療はできる?

「虫歯があっても矯正治療を始められるのか?」という質問は、初回相談で非常に多く寄せられるものです。

答えは一概には言えませんが、基本的には「虫歯の進行度によって対応が異なる」というのが正確な答えです。

例えば、ごく初期の虫歯(C0~C1)であれば、経過観察をしながら矯正治療と並行して様子を見ることが可能な場合もあります。

実際に、歯磨きを頑張っているなどの管理ができる状況であれば、矯正装置の装着を進めながら、虫歯部分を慎重に観察する方針が取られることもあります。

一方で、C2以上の虫歯、つまり象牙質まで虫歯が進行していたり、すでに痛みが出ていたりする場合には、矯正よりも虫歯の治療が優先されます。

なぜなら、虫歯が進行している歯は自然に治癒することはありませんし、その虫歯部分に矯正装置を装着してしまうと矯正装置に隠れて虫歯が進行、さらに悪化して歯髄炎や根尖性歯周炎を起こすリスクがあるためです。

また、「虫歯だらけ」と言われるほど多くの虫歯がある場合には、矯正を始める前に、すべての虫歯に対する治療計画を立てる必要があります。

これは単に虫歯を治すだけでなく、被せ物や詰め物の高さや形態が矯正治療に影響を与える可能性があるため、包括的に判断することが大切です。

さらに注意すべきは、見た目にわかりにくい「隠れ虫歯」や、「根の治療が不十分な歯」が存在していた場合です。

こうした歯は矯正治療の途中でトラブルを起こすことが多いため、矯正前の精密検査でしっかり把握することが求められます。

つまり、虫歯があっても矯正治療が絶対にできないわけではありませんが、矯正治療の成功のためには、「虫歯の適切な処置」が前提条件になるという認識を持つことが大切です。

3. 矯正と虫歯治療、どっちが先?

「矯正を早く始めたいけど、虫歯も治さないといけない。いったいどっちが先なの?」 これは患者さんから最もよく聞かれる疑問のひとつです。

基本的な原則としては、「虫歯があれば、まず虫歯の治療を先に行う」ことが推奨されます。

なぜなら、矯正装置が入ることで歯へのアクセスが難しくなり、虫歯治療の難易度が上がってしまうからです。

しかし、実際の臨床では状況に応じた柔軟な対応が求められます。たとえば、以下のようなケースが考えられます:

- 軽度の虫歯(C0~C1)で、進行リスクが低く、管理可能な場合は矯正と同時進行

- 虫歯が神経まで到達しており、根の治療(根管治療)が必要な場合は先に虫歯治療

- 被せ物や詰め物が必要な場合、矯正治療中は一旦仮歯にしておくこともある

さらに、虫歯治療後の補綴(かぶせ物)についても、矯正医との連携が重要になります。

たとえば、矯正によって歯の位置が変わる予定であれば、最終的な被せ物の作成を矯正治療後に回す方が望ましい場合もあります。

また、治療の順序だけでなく、「治療のタイミング」も重要です。

たとえば、急ぎで矯正を始めたい受験生や結婚式を控えた方など、スケジュール的に制約がある場合には、応急処置や短期的対応を併用しつつ、全体計画を立てることで対応可能なケースもあります。

矯正治療は中長期的な治療計画が必要となるため、虫歯の治療順を間違えると、装置を付け直す、治療が長期化する、治療費が増えるといったデメリットにもつながりかねません。

したがって、「どっちが先か」で迷った場合は、必ず精密検査とカウンセリングを受け、矯正医と一般歯科医の連携による総合的な判断が必要です。

短期的な判断で動くのではなく、将来的な口腔内の健康を見据えた治療計画を立てることが、結果としてもっとも満足度の高い矯正治療へとつながるのです。

4. 矯正中に虫歯ができたらどうする?

矯正治療中であっても、虫歯ができてしまうケースは珍しくありません。

実際に、矯正装置を装着したことにより歯磨きが難しくなり、今まで虫歯になったことがない患者さんでも、矯正開始後に虫歯ができてしまうことがあります。

虫歯ができたときの対応方法は、虫歯の進行度や装置の種類、歯の位置などによって異なります。

以下に、一般的な対応パターンを詳しく紹介します。

4-1. 軽度の虫歯(C1程度)の場合

この段階では、虫歯が歯の表面のエナメル質にとどまっているため、比較的簡単に治療できます。

- 対応:ブラケットを一時的に外して虫歯部分を削り、コンポジットレジン(プラスチックの詰め物)で修復し、再度矯正装置を装着します。

- 治療期間への影響:ほとんどない。1回の治療で済むことが多いです。

- 注意点:同じ場所に再発しやすいため、ブラッシングが重要になります。

4-2. 中程度の虫歯(C2程度)の場合

虫歯が象牙質にまで達している状態です。痛みが出ることもあります。

- 対応:装置を一時的に外して、虫歯治療を行います。その後、矯正装置を再装着し矯正治療を続けます。

- 治療期間への影響:数週間〜1か月程度、全体のスケジュールに影響が出る可能性あり。

- 注意点:被せ物をする場合、矯正治療との連携が必要です。

4-3. 重度の虫歯(C3~C4)の場合

歯髄にまで虫歯が達していたり、根管治療が必要なケースです。

- 対応:矯正装置を外し、歯内療法(根管治療)を行った後、クラウンなどの被せ物をする必要があります。

- 治療期間への影響:根管治療が数か月に及ぶ場合があり、矯正治療の中断や再計画が必要なこともあります。

- 注意点:根管治療中は矯正装置が使えないため、歯の移動が一時停止します。

4-4. 虫歯を放置してしまった場合のリスク

矯正中の虫歯を放置してしまうと、以下のような深刻な問題につながります。

- 矯正治療の大幅な中断

- 歯の保存が困難になり抜歯が必要になる

- 矯正後の見た目や咬合に悪影響が出る

矯正治療の途中で虫歯が見つかっても、必ずしも矯正治療を中止しなければならないわけではありません。

ただし、早期発見・早期治療が何よりも重要です。

そのためにも、定期的なチェックと、少しでも違和感を感じたらすぐに受診することが推奨されます。

5. 矯正中に虫歯にならないための予防法

矯正中の虫歯予防は、矯正治療の成功に直結する非常に重要なポイントです。

矯正装置によって口腔内の清掃性が下がるため、普段よりも丁寧で徹底したケアが必要になります。

以下に、ワイヤー矯正とマウスピース矯正それぞれの虫歯予防法を詳しく解説します。

5-1. ワイヤー矯正の場合

ワイヤー矯正は固定式の装置で、歯の表面にブラケットを接着しワイヤーで歯を移動させる仕組みです。

そのため、食べかすやプラークが装置の隙間に溜まりやすくなります。

主な予防法:

- 歯間ブラシ・タフトブラシの使用:通常の歯ブラシだけでは届かない箇所を、専用の補助清掃器具でカバーします。

- フッ素入り歯磨き粉を活用:虫歯予防に効果的なフッ素を含む歯磨き粉で、再石灰化を促します。

- 食後のブラッシングを徹底:毎食後に必ずブラッシング。外出時には携帯用歯ブラシを活用。

- 洗口液の併用:フッ素配合のものがオススメ。口腔内の細菌数を減らします。

- 定期検診・クリーニング:歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを2〜3か月に1回は受けましょう。

5-2. マウスピース矯正の場合

マウスピース矯正は取り外し可能なため、食事や歯磨きの際に装置を外せるというメリットがあります。

とはいえ、清掃を怠ると虫歯になるリスクは十分あります。

主な予防法:

- マウスピース装着前に必ず歯磨き:食べかすが付いたまま装着すると、密閉状態で虫歯が進行します。

- マウスピースの洗浄:1週に1回は専用洗浄剤で洗い、常に清潔を保ちましょう。

- 間食の制限:飲食のたびに取り外す必要があるため、間食の頻度を下げると虫歯予防に効果的。

- 甘い飲み物を控える:ジュースやスポーツドリンクなど糖分の多い飲料は避けるように。

- 夜間の唾液量低下に注意:就寝中は唾液の分泌が減るため、寝る前のブラッシングとマウスピースの洗浄を特に丁寧に行いましょう。

5-3. 生活習慣の見直しも重要

虫歯予防は、ブラッシングだけでなく生活習慣全体に目を向けることも大切です。

- 糖分の摂取を控える

- 就寝前は水以外を口にしない

- 規則正しい食生活と睡眠習慣

矯正治療は長期間にわたるため、日々の積み重ねが結果に大きく影響します。

患者さん自身の努力と、歯科医師・歯科衛生士のサポートを受けながら、虫歯ゼロを目指して取り組みましょう。

矯正治療中の虫歯のリスクと予防法について、さらに詳しくお知りになりたい方はコチラをどうぞ。

6. 虫歯治療の跡がある歯でも矯正できる?

過去に虫歯治療を受けた歯が複数あるという方にとって、「矯正治療を受けられるのだろうか?」という不安は非常に大きなものです。

とくに、神経を取ってクラウン(被せ物)をしている歯がある、歯に大きな詰め物がある、銀歯が目立つといったケースでは、見た目の面でも気になる方が多いでしょう。

結論から言うと、多くの場合、虫歯治療の跡がある歯でも矯正治療は可能です。

しかし、通常の健康な天然歯と同じように動かせるかどうかは、歯の状態により異なります。

以下に、具体的なケースごとの注意点を紹介します。

ケース1:詰め物がある歯

コンポジットレジンや金属の詰め物(インレーなど)がある歯は、通常通り矯正治療を進められることが多いです。

ただし、詰め物の接着状態が悪い場合や、歯が部分的に欠けている場合は、装置が外れやすくなったり、力のかかり方に制限が出る可能性があります。

ケース2:被せ物がある歯(クラウン)

被せ物のある歯も、矯正可能なケースがほとんどです。

ただし、クラウンの材質や形状、装着の精度によって、ブラケットの接着がうまくいかないこともあります。

その場合は、接着方法の工夫や、被せ物を一旦仮歯に置き換えてもらったりすることがあります。

また、歯根(歯の根っこ)の状態が安定していれば問題ありませんが、歯根が短くて歯根吸収が見られるなどの異常がある場合は、矯正力を加える際に特別な配慮が必要です。

ケース3:神経を抜いた歯(失活歯)

神経を抜いた歯は、栄養供給が絶たれているために、健全な歯に比べて強度がやや劣ります。

そのため、矯正力のかけ方には慎重さが求められます。

過度な力をかけると、歯が割れたり、根の先に炎症が起きることもあります。

CTやパノラマレントゲンなどで、根の状態を正確に把握し、必要があれば根管治療の再処置を行ったうえで矯正を開始することもあります。

根尖病変といって歯根の先に膿が溜まっている場合は、矯正力を加える際に特別な配慮が必要です。

このように、虫歯治療済みの歯がある場合でも矯正は可能ですが、事前の診断と治療計画の立案が非常に重要です。

矯正歯科医と一般歯科医が密に連携しながら、一本一本の歯に適した治療方針を立てることで、安全かつ効果的に矯正を進めることができます。

7.よくある質問(FAQ)

Q1. 虫歯の治療中に矯正の相談をしてもいいの?

A. はい、可能です。実際には、虫歯治療と並行して矯正相談を受ける方も多くいらっしゃいます。早めに矯正医と一般歯科医が連携することで、治療の順序や内容を最適化しやすくなります。

Q2. 矯正中に虫歯予防のために使える市販アイテムは?

A. 有効なアイテムとしては、フッ素濃度の高い歯磨き粉、歯間ブラシ、ワンタフトブラシ、デンタルフロス、洗口液(マウスウォッシュ)などがあります。これらを組み合わせることで、装置の周りもきれいに保てます。

Q3. マウスピース矯正なら虫歯の心配はない?

A. リスクは低いですが「ゼロ」ではありません。マウスピース内に汚れが溜まると密閉状態になるため、虫歯が進行しやすくなります。必ず食後は歯を磨いてから再装着し、マウスピース自体も毎日洗浄してください。

Q4. 矯正で使う接着剤や装置が虫歯の原因になることはある?

A. 接着剤や装置そのものが虫歯を引き起こすわけではありません。ただし、装置の周囲が清掃しにくくなるため、汚れが残りやすくなり、その結果として虫歯が発生しやすくなるのです。特にワイヤー矯正では要注意です。

Q5. 治療中に虫歯が悪化したら、矯正は中止になる?

A. 状況によりますが、多くの場合は一時的に装置を外して虫歯治療を行い、その後再装着して矯正治療を再開することが可能です。ただし、虫歯が深刻な場合は矯正の計画そのものを見直すこともあります。

Q6. 虫歯が多くて悩んでいます。矯正はあきらめるべきですか?

A. いいえ、あきらめる必要はありません。虫歯の治療を計画的に行い、全体の口腔環境が整った段階で矯正治療をスタートすれば問題ありません。

8. まとめ:矯正と虫歯は無関係ではない

矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや咀嚼機能、口元の印象、発音など、あらゆる面でメリットがある素晴らしい医療行為です。

しかし、その成功のためには、虫歯リスクとの向き合い方が非常に重要です。

虫歯がある状態で無理に矯正治療を始めると、虫歯が進行して治療が中断されたり、治療が長期化したり、装置を何度も外したりといったトラブルに見舞われる可能性があります。

また、矯正中に虫歯ができると、装置が邪魔で治療が難しくなったり、結果として仕上がりに影響することもあるため、慎重な判断が求められます。

本記事では以下のようなポイントを解説してきました:

- 虫歯がある場合、程度により矯正治療は可能だが、事前治療が必要なケースもある

- 虫歯と矯正のどちらを先に行うかは、歯の状態によって判断する必要がある

- 矯正中に虫歯ができた場合の対処法と、それに伴う治療期間への影響

- ワイヤー矯正・マウスピース矯正それぞれの虫歯予防対策

- 虫歯治療跡のある歯でも矯正できるが、診断と計画が重要

矯正治療と虫歯は決して無関係な存在ではなく、むしろ密接に関わり合っています。

だからこそ、矯正を検討している患者さんには、虫歯のリスクを正しく理解し、予防・管理の意識をしっかり持っていただくことが不可欠です。

**「虫歯があるから矯正は無理」と諦める前に、まずは専門医に相談してください。**

適切な診断と治療計画によって、あなたの理想の歯並びと健康なお口はきっと実現できます。

当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。