こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

矯正治療のなかでも、近年特に人気が高まっているのが「マウスピース矯正」です。

透明で目立ちにくく、装着していてもほとんど気づかれないため、仕事や学校、プライベートなどで人と接する機会の多い方から選ばれることが増えています。

従来のワイヤー矯正では「笑ったときに金属の矯正装置が見えて恥ずかしい」「食事や歯磨きが大変」という声が多くありましたが、マウスピース矯正はそうした悩みを大きく軽減してくれます。

しかし、マウスピース矯正には取り外しができるというメリットがある一方で、患者さんから「破損してしまった」「どこかに置き忘れて紛失した」という相談を受けることも珍しくありません。

実際、矯正歯科の現場では日常的にこうしたトラブルが発生しています。

例えば、食事の際に外してティッシュに包んで机に置いたものを、そのままゴミと一緒に捨ててしまったり、カバンの中でケースに入れずに持ち歩いて変形してしまったりするケースがあります。

また、歯ぎしりが強い方の場合は、使用中にマウスピースにひびが入ってしまうこともあります。

患者さんにとっては「こんなときどうするのが正しいのか?」と非常に不安になる瞬間です。

矯正治療は数か月から数年かけて少しずつ歯を動かしていく繊細なプロセスであり、マウスピースを1日22時間以上しっかり装着することが成功のカギになります。

そのため、破損や紛失によって装着できない時間が長くなると、治療計画に大きな影響が出てしまうのです。

最悪の場合、矯正治療期間が延びたり、歯が元に戻ってしまう「後戻り」が生じたりするリスクもあります。

この記事では、マウスピースが破損・紛失したときに取るべき正しい対応方法を中心に、矯正歯科での実際の対応の流れ、誤った対応をしたときのリスク、さらにトラブルを防ぐための予防策についても詳しく解説していきます。

特に「どうするのが正しいのか?」と迷っている患者さんに向けて、すぐに実践できる行動指針をわかりやすくまとめました。

矯正治療をスムーズに進めるための大切な知識として、ぜひ参考にしてください。

- マウスピース矯正とは?矯正歯科で選ばれる理由

- マウスピースが破損・紛失する主な原因

- マウスピースが破損・紛失したときの正しい対応方法

- 破損・紛失による矯正治療への影響

- 対応を誤ると起こりうるリスク

- 矯正歯科での対応の流れ

- 破損・紛失を防ぐための予防策

- 岡山矯正歯科の特徴とサポート体制

- よくある質問(FAQ)

- まとめ

1.マウスピース矯正とは?矯正歯科で選ばれる理由

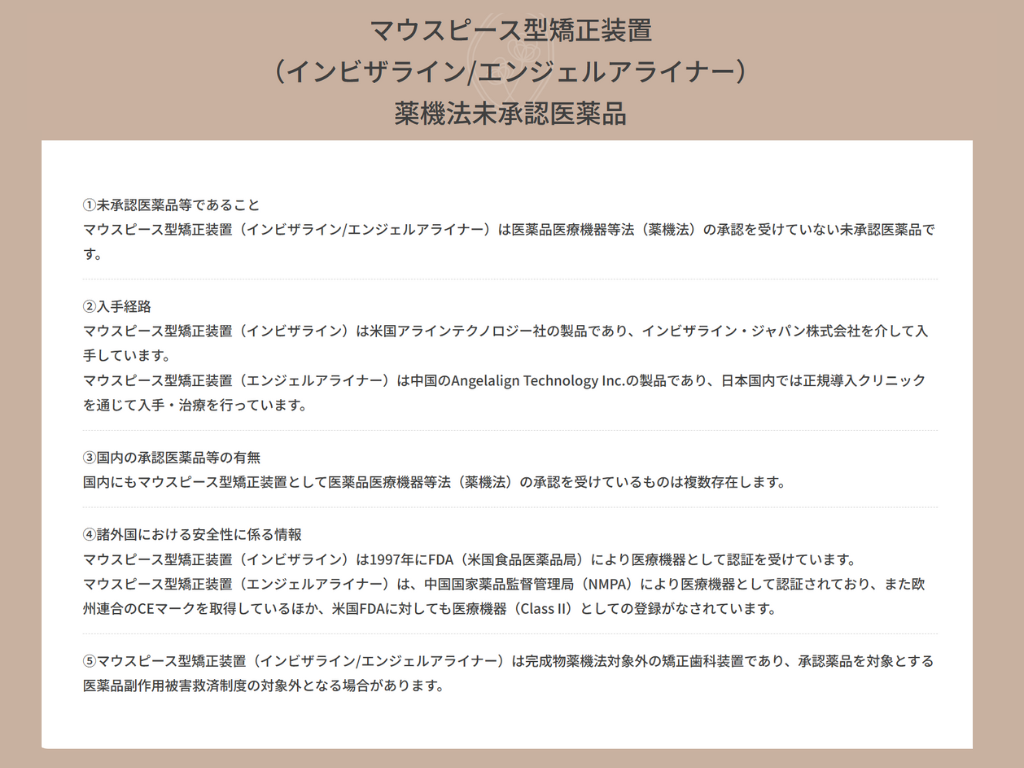

マウスピース矯正(アライナー矯正)は、透明なプラスチック製の装置を段階的に交換しながら歯を少しずつ動かしていく治療方法です。

世界的にも広く普及しており、特に「インビザライン」というブランドが有名です。

従来のワイヤー矯正と比べると、見た目や利便性の面で大きなメリットがあり、日本国内でも年々選ばれる患者さんが増えています。

まず大きな特徴は「目立ちにくい」という点です。

透明のマウスピースは装着していても周囲からほとんど気づかれず、人前に立つ仕事をしている方や接客業の方、また就職活動や結婚式など人生の大切なイベントを控えた方にとって安心感があります。

従来のワイヤー矯正では「写真を撮るときに装置が目立って気になる」という声が多くありましたが、マウスピース矯正では自然な笑顔を保つことができます。

次に、「取り外しができる」という利便性も大きな魅力です。

食事のときに外せるため、これまで通り好きなものを食べることができ、食後にはしっかり歯磨きをして清潔に保てます。

ワイヤー矯正のように装置に食べ物が詰まってしまう煩わしさもありません。

さらに「痛みが比較的少ない」という点も支持されています。

マウスピースは一度に大きく歯を動かすのではなく、0.25mm前後という非常に細かい単位で歯を移動させていくため、違和感や痛みが緩和されるのです。

「矯正治療は痛い」というイメージを持っている方にとって、心理的なハードルを下げる効果があります。

ただし、マウスピース矯正は患者さんの協力度に大きく依存する治療法でもあります。

1日22時間の装着が必須であり、自己管理ができなければ治療が予定通りに進まなくなってしまいます。

その意味で「自由度が高い一方で責任も伴う矯正治療」と言えるでしょう。

岡山矯正歯科のように、日本矯正歯科学会認定医が在籍する専門の矯正歯科医院では、マウスピース矯正が適しているかどうかを正しく診断し、必要に応じてワイヤー矯正やハイブリッド治療を提案することも可能です。

特に「抜歯を伴う難症例のマウスピース矯正」や「噛み合わせの精密な調整」が必要な場合、経験豊富な矯正歯科医が対応することで治療の精度が格段に高まります。

こうした背景から、マウスピース矯正は「見た目を重視する方」「ライフスタイルに合わせたい方」「痛みをできるだけ抑えたい方」など、多くの患者さんから支持を集めているのです。

2.マウスピースが破損・紛失する主な原因

マウスピース矯正は便利で快適な治療方法ですが、意外と多いのが「破損」や「紛失」といったトラブルです。

実際に矯正歯科の現場でも、患者さんから「割れてしまった」「なくしてしまった」というご相談は頻繁に寄せられます。

では、なぜこうしたことが起きてしまうのでしょうか?原因を詳しく見ていきましょう。

2-1. 食事中の誤廃棄

最も多い原因のひとつが、食事のときに外したマウスピースをティッシュや紙ナプキンに包んでテーブルの上に置いてしまい、そのままゴミと一緒に捨ててしまうケースです。

特に外食先では起こりやすく、気づいたときにはすでにお店で処分されていて取り戻せない、ということも少なくありません。

2-2. 持ち運び中の紛失

旅行や仕事での移動時に、専用ケースに入れずにバッグやポケットにそのまま入れてしまうと、落下や紛失のリスクが高まります。

特に小さく軽いマウスピースは、気づかないうちに紛れてしまうことがよくあります。

2-3. 踏んでしまう・座ってしまうなどの破損

外したマウスピースを机やベッドの上に置いたまま忘れてしまい、うっかり踏んで割れてしまうこともよくあります。

また、カバンの中にそのまま入れて重い荷物に押しつぶされ、変形してしまうケースもあります。

2-4. 歯ぎしり・食いしばりによる破損

睡眠中や日中の歯ぎしり・食いしばりが強い方は、装着中にマウスピースがひび割れたり、小さな穴が開いてしまうことがあります。

これを繰り返すとマウスピースが使えなくなるだけでなく、歯の移動計画にも影響が出てしまいます。

2-5. 誤った洗浄方法

マウスピースを清潔に保つためには洗浄が欠かせませんが、熱湯で洗ってしまうと変形してしまいます。

また、アルコール消毒液など強い溶剤に浸けると素材が劣化しやすくなります。

2-6. ペットや小さなお子さんによるトラブル

意外と多いのが、家庭内での思わぬトラブルです。

外して置いておいたマウスピースをペットが噛んでしまったり、小さなお子さんが遊んでどこかに隠してしまったりするケースです。

2-7. ケースの不使用

マウスピース専用のケースを使用しないことが、破損・紛失の最大のリスク要因です。

ケースに入れる習慣がないと、テーブルに置き忘れたり、バッグの中で変形したり、トラブルに直結してしまいます。

このように、マウスピースの破損や紛失は「ちょっとした不注意」や「習慣の違い」によって起こることが多いのです。

つまり、日常生活の中で意識を変えることで、かなりの部分を防ぐことができます。

3.マウスピースが破損・紛失したときの正しい対応方法

では実際に「マウスピースが壊れた!」「なくしてしまった!」という状況になったとき、どう対応すればよいのでしょうか。

対応を誤ると治療計画に大きな影響を与えてしまうため、落ち着いて正しい手順を踏むことが大切です。

3-1. 破損の程度を確認する

まず重要なのは「どの程度壊れているか」を確認することです。

- 小さなひび割れや欠け:装着に支障がなければ、一時的にそのまま使用できることがあります。ただし早めに矯正歯科に相談することが必要です。

- 大きな破損(真っ二つに割れた、変形した):無理に装着すると歯や歯茎を傷つける恐れがあるため、使用せずにすぐに前のステップのマウスピースに戻してください。

3-2. 紛失してしまった場合

紛失時は、まずは「前の段階のマウスピース」を装着しましょう。

これにより後戻りを最小限に防ぐことができます。

もし次のステップのマウスピースが手元にあり、装着して違和感がない場合は、矯正歯科の指示のもとで使えるケースもあります。

ただし自己判断は危険なので、必ず確認を取りましょう。

3-3. すぐに矯正歯科へ連絡する

破損・紛失を経験した患者さんが最もやってしまいがちなのは「とりあえず数日放置してしまう」ことです。

歯は数日でも元に戻る力が働くため、対応が遅れるほど治療に悪影響が出ます。

必ずその日のうちに矯正歯科に連絡してください。

3-4. 応急的な対応を行う

連絡までの間にできることとしては、

- 前のマウスピースを装着する

- 次のマウスピースが適合するか軽く試してみる(自己判断は避け、必ず報告する)

- 装置を破損したまま使用しない

といった行動が大切です。

3-5. 矯正歯科での判断を仰ぐ

矯正歯科では、患者さんの歯の移動状況を確認したうえで、再作製が必要かどうかを判断します。

口腔内スキャナーや3Dデータを用いて迅速に新しいマウスピースを作れる体制がある医院では、数日で再提供できる場合もあります。

3-6. 対応時の注意点

- 接着剤やテープで修理しないこと:適合が変わって歯や歯茎を傷つける可能性があります。

- 放置しないこと:数日間の放置で後戻りが進む恐れがあります。

- 旅行や出張中でも必ず相談すること:緊急時にはオンライン相談や一時的な対応策を提示してもらえることがあります。

このように、「破損や紛失をしたときにどうするか?」は一人で悩む必要はありません。

最も大切なのは、できるだけ早く矯正歯科へ相談し、適切な対応を取ることです。

4.破損・紛失による矯正治療への影響

マウスピース矯正は、綿密に計算された治療計画に沿って少しずつ歯を動かしていく治療方法です。

そのため、マウスピースの破損や紛失によって装置を正しく使用できなくなると、計画全体に影響が出る可能性があります。

では、具体的にどのような影響が生じるのでしょうか。

4-1. 治療計画の乱れ

マウスピース矯正は、通常1週間〜2週間ごとに新しいマウスピースへ交換し、少しずつ歯を動かしていきます。

1枚でも使用できない期間が長引くと、計画通りに歯が移動せず、次のマウスピースが合わなくなってしまうことがあります。

その結果、治療全体のスケジュールを見直す必要が出てしまうのです。

4-2. 後戻り(リラプス)の発生

マウスピースを外した状態で放置すると、歯は「元の位置に戻ろう」とする力が働きます。

特に矯正装置をつけ始めた初期や、歯が大きく動いている途中の段階では、数日装着しないだけで後戻りが生じやすくなります。

後戻りが起こると、新しいマウスピースが適合しなくなり、再作製が必要になるケースもあります。

4-3. 治療期間の延長

破損・紛失で装着できない期間が長くなるほど、矯正治療の進行は遅れます。

例えば、1枚のマウスピースを使用できないだけで数週間の遅れが生じることもあり、トラブルが複数回起これば、治療期間が数か月延びることもあります。

4-4. 追加費用の発生

再作製が必要になった場合、その費用は自己負担となることが一般的です。

特に繰り返し破損・紛失が起きると、その都度コストがかかってしまい、経済的な負担が大きくなります。

4-5. 口腔内の健康への影響

破損したマウスピースを無理に使い続けると、歯や歯茎に過剰な力がかかり、炎症や痛みを引き起こすこともあります。

また、適合が悪い状態で使うことで、歯並びや噛み合わせが不自然に動いてしまい、結果的に治療を後退させるリスクもあります。

4-6. モチベーションの低下

治療中に「また破損してしまった」「予定よりも治療が延びてしまった」と繰り返すと、患者さん自身のモチベーションが低下してしまいます。

矯正治療は数年単位で取り組む長期の治療ですので、精神的なモチベーション維持は非常に大切です。

このように、マウスピースの破損や紛失は単なる「装置のトラブル」にとどまらず、治療全体の質と結果に直結します。

つまり、「小さなトラブルの放置が、大きな治療の遅れや追加費用につながる」ということを意識する必要があるのです。

5.対応を誤ると起こりうるリスク

マウスピースが破損・紛失したとき、誤った対応をしてしまうと、矯正治療に深刻な影響を与えることがあります。

患者さんからよく聞かれる「少しなら大丈夫だろう」「数日放置しても問題ないだろう」という自己判断こそ、治療の失敗につながる落とし穴です。

ここでは、対応を誤った場合に起こりうるリスクを詳しく解説します。

5-1. 歯の移動が計画からずれる

マウスピース矯正は、すべてのステップが連動して設計されています。

1つの装置をきちんと使わなかった場合、歯の移動が設計通りに進まず、次のマウスピースが合わなくなることがあります。

これにより治療計画の修正が必要となり、余分な時間がかかります。

5-2. 治療のやり直しや再作製が必要になる

破損や紛失を放置すると、再び口腔内スキャンをしてマウスピースを作り直さなければならない場合があります。

特に後戻りが進んでしまった場合には、治療そのものをやり直す必要が出てくることもあります。

5-3. 治療期間の大幅な延長

本来であれば2年で終わる予定だった治療が、トラブルの繰り返しによって2年半〜3年かかってしまうこともあります。

「あと少しで終わる」と思っていた矯正が、さらに数か月以上延びるのは大きなストレスです。

5-4. 追加費用がかかる

矯正歯科医院によっては、マウスピースの再作製に追加費用が発生する場合があります。

紛失や破損を繰り返すほどその費用は積み重なり、経済的な負担が増えてしまいます。

5-5. 歯や歯茎に悪影響を及ぼす

破損したマウスピースを無理に使用すると、歯茎を傷つけたり、特定の歯に過度な力がかかることで痛みや歯根へのダメージが発生することもあります。

矯正治療は「歯と骨に少しずつ力をかける」繊細なプロセスのため、誤った力が働くと治療の失敗につながりかねません。

5-6. 治療結果の質が下がる

対応が不十分なまま治療を進めると、最終的に理想の歯並びや噛み合わせが得られないリスクがあります。

見た目は整っても噛み合わせに問題が残ったり、数年後に再び歯並びが崩れる可能性もあります。

5-7. モチベーションの喪失

矯正治療が延びたり、思うように進まないことで「もう矯正を続けるのが嫌だ」と感じてしまう患者さんもいます。

治療を途中でやめてしまえば、せっかくの時間と費用が無駄になってしまうだけでなく、噛み合わせが悪化して健康を損なう恐れもあります。

このように、破損や紛失時の対応を誤ると、治療の進行に大きなブレーキがかかるだけでなく、費用・時間・結果のすべてに悪影響が及びます。

だからこそ「すぐに矯正歯科へ連絡する」「自己判断で放置しない」という2点が、非常に大切な行動指針となるのです。

6.矯正歯科での対応の流れ

マウスピースが破損・紛失してしまったとき、患者さんが取るべき最も大切な行動は 「すぐに矯正歯科に連絡すること」 です。

矯正歯科では、患者さんの状況に応じて柔軟かつ的確に対応します。

ここでは、一般的な矯正歯科での対応の流れを、より詳しく見ていきましょう。

6-1. 状況のヒアリング

まず、矯正歯科では患者さんから以下のような情報を丁寧に聞き取ります。

- 破損したのか、紛失したのか

- どの段階のマウスピースか(番号や装着開始からの日数)

- どのくらい装着していたか(時間・日数)

- 破損の程度(小さなひびか、大きな割れか)

- 紛失の場合は、直前までの使用状況

これにより、治療計画への影響を最小限に抑えるための判断材料を揃えます。

6-2. 応急対応の指示

その場ですぐに対応できる方法を患者さんに伝えます。たとえば、

- 前のステップのマウスピースを装着する

- 次のステップのマウスピースがある場合は、適合の可否を確認する

- 破損したマウスピースは持参する(再作製の参考にするため)

特に、矯正歯科からの指示があるまで 自己判断で次のステップを進めない ことが重要です。

6-3. 診察での確認

来院後には、実際に口腔内を確認し、歯の移動状況をチェックします。

ここで「計画通りに進んでいるか」「後戻りが起きていないか」を見極め、対応策を決定します。

6-4. マウスピースの再作製

必要に応じて、新しいマウスピースを作成します。

デジタル設備が整っている医院であれば、口腔内スキャナーで歯列を再度スキャンし、短期間で新しい装置を用意することが可能です。

岡山矯正歯科のように3Dプリンターや最新のデジタル機器を導入している医院では、特にスピーディーに対応できます。

6-5. 治療計画の修正

もし歯の移動にズレが生じていた場合は、治療計画を再度立て直します。

マウスピース矯正は「1枚あたりの移動量」が細かく決まっているため、ずれがあると後の段階で誤差が大きくなってしまうからです。

再計画を立てることで、治療全体の精度を取り戻すことができます。

6-6. 再発防止のアドバイス

矯正歯科では、単にマウスピースを再作製するだけでなく、同じトラブルを繰り返さないように生活習慣へのアドバイスも行います。

「ケースを必ず使う」「食事中は専用ポーチを持参する」「就寝時の歯ぎしり対策」など、患者さんのライフスタイルに合わせた具体的な指導を行います。

このように矯正歯科では、破損・紛失の発生から治療再開までをスムーズにサポートする体制が整っています。大切なのは、「一人で悩まず、早めに連絡すること」なのです。

7.破損・紛失を防ぐための予防策

マウスピースの破損や紛失は、患者さんの日常生活のちょっとした工夫で大きく防ぐことができます。

ここでは、矯正歯科医が患者さんに必ず伝えている予防策を、具体例を交えながらご紹介します。

7-1. 専用ケースを常に使用する

最も大切なのは「外したら必ずケースに入れる」という習慣です。

ティッシュや紙ナプキンに包むと紛失や誤廃棄の原因になります。

専用ケースは持ち運びやすく、外出先でも安心です。

岡山矯正歯科では初回に専用ケースをお渡しし、常に携帯するよう指導しています。

7-2. 熱や薬剤に注意する

マウスピースはプラスチック製のため、熱湯や高温環境で変形する恐れがあります。

洗浄の際は必ずぬるま湯を使用し、直射日光の当たる場所に放置しないようにしましょう。

また、アルコールや漂白剤など強い薬剤も素材を劣化させる原因になります。

7-3. 食事中の管理方法

外食時に特に多いのが、ティッシュに包んで置いておいたものをそのまま捨ててしまうケースです。

食事のときは必ず専用ケースに収納し、バッグの中やポケットにしまっておくのが安心です。

7-4. 旅行や出張時の工夫

旅行や長期外出では、予備のマウスピースを1セット持参すると安心です。

スーツケースの中だけでなく、手荷物にも1つ入れておけば、紛失したときのリスクを減らせます。

また、ホテルや宿泊先では洗面所に置きっぱなしにせず、必ずケースに収納する習慣を徹底しましょう。

7-5. ペットや小さなお子さんへの注意

家庭内で特に多いのが「犬が噛んで壊してしまった」「子供が遊んでどこかに隠してしまった」というトラブルです。

マウスピースは小さく軽いため、ペットや子供にとっては興味の対象になりやすいのです。

外したらすぐにケースに入れ、高い場所や引き出しに保管することを習慣にしましょう。

7-6. 歯ぎしり対策を行う

歯ぎしりや食いしばりが強い患者さんは、マウスピースが破損しやすい傾向にあります。

この場合は、矯正歯科で事前に相談し、必要に応じて補強材を使ったり、マウスピースの作製方法を工夫することがあります。

7-7. 生活習慣を見直す

破損・紛失は「急いでいるとき」「不注意のとき」に起こりやすいものです。

普段から「外したらケースに入れる」「置き場所を決める」など、生活習慣そのものを見直すことでトラブルを大幅に減らせます。

7-8. 定期的なチェック

マウスピースは長く使うほど微細な傷や変形が生じます。

定期的に光にかざしてひび割れがないか確認し、異常を感じたらすぐに矯正歯科へ相談することが大切です。

このように、破損・紛失の多くは「ちょっとした不注意」から起こります。

日常の中で意識を変えることで、トラブルを未然に防ぎ、治療をスムーズに進めることができるのです。

8.岡山矯正歯科の特徴とサポート体制

矯正治療において「もしマウスピースが破損・紛失してしまったらどうするのか?」という不安は、多くの患者さんが抱える共通の悩みです。

そのため、矯正歯科医院にはトラブルが起きたときに 迅速かつ柔軟に対応できる体制 が求められます。

岡山矯正歯科では、患者さんが安心して治療を続けられるように、以下のような特徴とサポート体制を整えています。

8-1. 日本矯正歯科学会認定医が2名在籍

矯正治療は歯科医師なら誰でも行えるものではありません。

専門的な知識と経験を持つ矯正歯科医が診断・治療を行うことで、精度の高い治療計画を立てられます。

岡山矯正歯科には、日本矯正歯科学会の認定医が2名在籍しており、難症例や抜歯を伴うケースにも対応可能です。

万が一のトラブルが起きても、専門的な判断のもとで最適な対応を行うことができます。

8-2. デジタル設備の充実

当院では口腔内スキャナーや3Dプリンターを導入しています。

これにより、マウスピースの再作製が必要になった場合でも、従来のように石膏模型を作り直す必要がなく、スピーディーに対応可能です。

スキャンからデータ設計、出力までの流れをデジタルで完結できるため、数日以内に新しいマウスピースをお渡しできるケースも多くあります。

8-3. 柔軟な相談体制

「装置が割れてしまった」「出張中に紛失した」といった緊急の連絡にも対応できるよう、電話やLINEを通じた相談窓口を設けています。

診療時間外でもメッセージで状況を共有していただければ、翌診療日にはスムーズに対応できる体制を整えています。

8-4. 治療計画の見直しにも迅速に対応

破損や紛失で歯の移動にズレが生じた場合でも、再スキャンを行い治療計画を修正することが可能です。

特にマウスピース矯正では「歯の動きが計画通りに進んでいるか」を逐一確認することが大切です。

当院では定期的なチェックに加え、トラブル時の軌道修正にも迅速に対応できます。

8-5. 患者さんの安心を支えるサポート

矯正治療は数年単位で続く長い旅路です。

その間にトラブルや不安が生じるのは自然なことです。

当院では「患者さんが一人で悩まないこと」を大切にしており、トラブル時には必ず代替案を提示するよう努めています。

前のマウスピースに戻す、次のステップを試す、新しいものを作るなど、その方の状況に合わせて最適な選択肢を一緒に考えます。

こうした特徴とサポート体制により、岡山矯正歯科では 「万が一破損や紛失があっても安心して治療を続けられる」 環境を整えています。

9.よくある質問(FAQ)

マウスピース矯正の破損・紛失に関しては、多くの患者さんから共通する疑問が寄せられます。

ここでは、実際に岡山矯正歯科でよくいただく質問を取り上げ、詳しくお答えします。

Q1.破損したマウスピースを自分で修理して使ってもいいですか?

A.いいえ、絶対に避けてください。接着剤やテープなどで補修してしまうと、マウスピースの精密な適合が失われ、歯や歯茎に過度な力がかかってしまう恐れがあります。さらに、化学物質による健康被害のリスクも考えられます。破損した場合は、そのままの状態で保管し、必ず矯正歯科に持参してください。

Q2.マウスピースをなくしてしまったら矯正治療はどれくらい延びますか?

A.対応の早さによって変わります。数日以内に対応すればほとんど影響はありませんが、1週間以上放置すると後戻りが進み、治療計画全体を修正する必要が出てくる場合があります。その結果、数か月治療が延びる可能性もあります。

Q3.旅行中や出張先で紛失した場合はどうすればいいですか?

A.まずは前の段階のマウスピースを装着してください。次のステップが手元にあれば、適合するかどうかを確認していただき、違和感がなければ一時的に使用できるケースもあります。いずれにしても、必ず矯正歯科に連絡し、帰国後や帰宅後すぐに診察を受けることが大切です。旅行前には予備のマウスピースを持参することもおすすめです。

Q4.破損や紛失を繰り返した場合、追加費用はかかりますか?

A.医院の方針によりますが、再作製に費用がかかるケースが一般的です。岡山矯正歯科でも、再作製に費用がかかります。繰り返しトラブルが起きると負担が大きくなるため、日常生活での予防策が非常に重要です。

Q5.破損・紛失してしまった場合は予約を待たずに行った方がいいですか?

A.はい。破損や紛失は「緊急性の高いトラブル」に分類されます。通常の定期チェックの予約日を待たずに、できるだけ早くご連絡ください。早めに来院していただくことで、治療の遅れを最小限に抑えることができます。

Q6.子どもがマウスピースをよくなくすのですが、どう対策すればいいですか?

A.お子さんの場合は特に紛失が多く見られます。専用ケースを首から下げるストラップに取り付ける、学校や塾にもう1つ予備のケースを置いておくなど、環境を工夫することが大切です。親御さんが一緒に習慣づけをサポートすることで、トラブルを防ぎやすくなります。

Q7.破損したマウスピースをそのまま使っていたら痛みが出てきました。どうすればいいですか?

A.すぐに使用を中止し、矯正歯科にご連絡ください。破損した装置は不均等な力を加えてしまうため、歯や歯茎に炎症や痛みを起こすことがあります。無理に使い続けるのは非常に危険です。

このように、患者さんが疑問に思いやすい点は「緊急時にどうするか」「治療への影響はどのくらいか」「追加費用がかかるのか」という3点に集約されます。これらを事前に知っておくことで、いざというときに落ち着いて行動でき、治療をスムーズに進めることができます。

10.まとめ

マウスピース矯正は、透明で目立ちにくく、取り外しができる利便性から多くの患者さんに選ばれている治療方法です。

しかしその一方で、「破損」や「紛失」といったトラブルは、他の矯正装置に比べて起こりやすい特徴でもあります。

今回の記事では、マウスピースが破損・紛失したときにどうするのが正しいのか、そしてその影響やリスク、予防策について詳しく解説してきました。

ここで改めて、重要なポイントを整理してみましょう。

10-1. トラブルが起きても慌てず、まず確認

破損や紛失は珍しいことではありません。

特に食事中の誤廃棄や持ち運び中の紛失、歯ぎしりによる破損など、誰にでも起こりうることです。

大切なのは、トラブルに直面したときに慌てず「どの程度の破損か」「どの段階のマウスピースか」を確認することです。

10-2. 自己判断せず、必ず矯正歯科へ連絡

マウスピース矯正は、緻密に設計された治療計画のもとで進められています。

そのため、装置を失ったり壊れたりした際に自己判断で放置すると、歯の移動が狂い、後戻りや矯正治療期間の延長につながります。

最も重要なのは、必ずその日のうちに矯正歯科に連絡すること です。

これにより、治療への影響を最小限に抑えることができます。

10-3. 対応を誤ると大きなリスクに

対応を間違えると、計画の乱れ、後戻り、追加費用の発生、治療結果の質の低下など、さまざまなリスクが発生します。

「少しくらい大丈夫」と思って放置した結果、数か月治療が延びるケースも実際にあります。

破損や紛失は「小さなトラブル」ではなく、治療全体に直結する重要な出来事であることを理解しておきましょう。

10-4. 矯正歯科での対応と安心のサポート

矯正歯科では、患者さんの状況を丁寧に確認し、応急処置の指示や再作製、治療計画の修正などを行います。

岡山矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医が2名在籍し、最新のデジタル設備を用いた迅速な再作製が可能です。

また、電話やLINEでの相談体制も整っており、「もしも」のときにも安心してご相談いただけます。

10-5. 予防が最良の対策

破損や紛失を未然に防ぐためには、日常生活での習慣づけが大切です。

- 外したら必ず専用ケースに入れる

- ティッシュやナプキンには包まない

- 熱湯や薬剤で洗わない

- 旅行や出張時には予備のマウスピースを持参する

- ペットやお子さんの手の届かない場所で保管する

これらを意識することで、トラブルの多くは防ぐことができます。

10-6. 安心して治療を続けるために

マウスピース矯正は、患者さん自身の協力度が治療の成功を大きく左右します。

そのため「破損や紛失が起きても対応できる」「困ったときはすぐに相談できる」という安心感は非常に重要です。

岡山矯正歯科では、患者さん一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったサポートを提供し、安心して治療を継続できる環境を整えています。

最後に

マウスピースが破損・紛失したときに最も大切なのは、自己判断せず、すぐに矯正歯科に相談すること。

そして日常生活の中で「予防」を徹底することが、スムーズな治療につながります。

矯正治療は長い道のりですが、一歩一歩進めていけば必ず理想の歯並びにたどり着けます。

もしトラブルが起きても、正しい対応を知っていれば大丈夫です。

安心して治療を続け、自信の持てる笑顔を手に入れましょう。