こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

「歯科技工士はなくなる仕事らしい」「将来性がないからやめた方がいい」「専門学校に通っても報われない」──インターネットやSNSを通じて、そんなネガティブな情報を目にしたことはありませんか?

確かに近年、歯科業界では急速なデジタル化が進んでおり、口腔内スキャナーや3Dプリンター、CAD/CAMといった最新機器が普及しています。

これにより、従来のアナログな作業が徐々に機械に置き換わっているのは事実です。

では、果たして歯科技工士という職業は本当になくなってしまうのでしょうか?

それとも、進化の波に乗ることでむしろ新たな価値が生まれているのでしょうか?

この記事では、特に「矯正歯科の分野」に焦点を当てながら、「歯科技工士の本当の役割」や「今後の需要」「デジタル化による変化」「国家試験や専門学校の実情」「年収や求人の傾向」など、今まさに歯科技工士を目指している方・目指そうか迷っている方・進路に悩んでいる学生さんに向けて、正確で役立つ情報をお届けします。

矯正歯科は、咬み合わせや歯並びの治療を通じて、患者さんの見た目や健康、そして心理的な満足度を高める特別な分野です。

その治療の裏側には、表には出にくいものの、技術と知識に裏打ちされた「歯科技工士」の存在が欠かせません。

「職人技」と「医療知識」が融合したこの仕事は、簡単にAIや機械が代替できるものではなく、むしろ今後ますますその価値が再評価されていく可能性を秘めています。

この記事を通じて、矯正歯科分野における歯科技工士という仕事が決して「時代遅れの職業」ではなく、むしろ「未来を支える医療職」であることをご理解いただければ幸いです。

- 歯科技工士とは?その基本的な仕事内容とやりがい

- なぜ「歯科技工士はなくなる」と言われるのか?

- 矯正歯科での歯科技工士の役割とは

- デジタル化の波と歯科技工士の未来

- 歯科技工士の年収事情と将来性

- 歯科技工士になるには?必要な専門学校・国家試験について

- 歯科技工士の「やめた方がいい」と言われる理由とその真実

- 矯正歯科で求められる新しい技術とスキル

- 歯科技工士の求人動向とこれからのキャリアの築き方

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:歯科技工士という職業は「なくならない」理由

1. 歯科技工士とは?その基本的な仕事内容とやりがい

歯科技工士とは、歯科医師の指示に基づき、患者さんの口腔内に合った人工物を設計・製作する専門技術職です。

一般的には、入れ歯(義歯)、クラウン(歯の被せ物)、ブリッジ(間の歯が抜けてしまった時に隣の歯にも大きな被せ物を入れる)、インプラントの上の被せ物、矯正治療の矯正装置など、多種多様な装置を精密に作り上げるのが仕事です。

とくに矯正歯科においては、患者さん一人ひとりの歯列や咬合状態に応じたオーダーメイドの装置が必要になります。たとえば、以下のような作業があります:

- マウスピース型矯正装置(アライナー)の設計補助

- リテーナー(保定装置)の製作

- 歯列弓の拡大を促す拡大床などの作成

- ワイヤーやバンドのカスタマイズ

- 歯型模型のトリミング

これらの作業は、高度な空間認識力・細やかな手作業・治療計画の理解・矯正歯科医師との連携力など、多くの能力が求められます。

なぜこの仕事にやりがいがあるのか?

- 医療に貢献している実感がある

患者さんが悩んでいた見た目のコンプレックスを克服し、自信を取り戻す瞬間に立ち会えるわけではありませんが、自分の手でつくった装置が治療の鍵となることも多く、間接的に大きな喜びを提供できる仕事です。 - モノづくりとしての完成度を追求できる

「美しいだけではダメ、機能しなければ意味がない」──これが医療技工の真髄です。見た目と機能性の両立が求められるため、常に高い技術と精度を追い求める職人的なやりがいがあります。 - 時代に合わせて進化できる職種

CAD/CAMや3Dプリンターなどの新技術が取り入れられており、常に「アップデート」が求められる環境です。古い技術にしがみつくのではなく、柔軟に進化していくことが、結果的に自分の市場価値を高めることにつながります。 - ニーズが消えない専門職

矯正治療の需要は年々増加しており、マウスピース矯正や舌側矯正、子ども向けの矯正装置など、新たな装置のニーズも広がっています。そのため、歯科技工士の役割も常に進化し、求められ続けています。 - 働く場所の選択肢が多い

病院・歯科技工所・矯正歯科クリニック・歯科大附属病院・企業の研究部門など、勤務先の幅が広く、自分のライフスタイルや目標に合わせた働き方を選べるのも魅力の一つです。

2. なぜ「歯科技工士はなくなる」と言われるのか?

「歯科技工士は将来なくなる」「AIに置き換えられる」「やめた方がいい職業」──このような声がインターネットやSNS、さらには進路指導の場でも聞かれるようになってきました。

では、なぜそのような意見が広がっているのでしょうか?

背景にはいくつかの要因があります。

(1)デジタル化の急速な進展

ここ10年で歯科医療は劇的に変化しました。

口腔内スキャナーの導入により、従来の印象材による型取りが不要になるケースが増え、CAD/CAMや3Dプリンターの登場で技工物の設計から製作までの工程のデジタル化が増えつつあります。

この流れにより、「機械が仕事を代替する」「手作業がいらなくなる」といったイメージが広まり、結果として「歯科技工士の仕事がなくなる」という不安を招いています。

(2)AI・自動化への過度な期待

AIが医療現場に進出する未来は確かに近づいています。

しかし、現在のAIは「ルール化された処理」や「一定の条件下での自動化」には強い一方で、個々の患者さんの口腔環境に応じた微妙な調整や判断にはまだ限界があります。

矯正装置のような個別性が高く、ミリ単位での調整が必要な領域では、AIの代替はまだ遠い未来の話であり、技術者の判断力や経験に頼らざるを得ない現場が多く残っています。

(3)「ブラックな労働環境」という過去のイメージ

過去には、歯科技工士の業界は長時間労働・低賃金といったネガティブな労働環境が問題視されてきました。

深夜までの手作業、単価の低い受注、時間に追われる納期など、厳しい環境で働く技工士が多かったのも事実です。

こうした背景が、「報われない職業」「やめた方がいい」といった意見に拍車をかけ、若い世代が技工士を目指すハードルを上げている側面もあります。

(4)業界構造の変化と小規模ラボの淘汰

大規模なデジタルラボが台頭し、全国からデータで受注して製作・配送するモデルが拡大する一方で、小規模な手作業中心のラボは経営難に陥るケースも増えています。

この変化により、「仕事が奪われる」「小さな技工所は生き残れない」といった危機感が業界内にも広がり、それが「なくなる仕事」という不安をさらに加速させているのです。

(5)本当に「なくなる」のか?

結論から言えば、歯科技工士という職業が「完全になくなる」ことは、少なくとも近い将来にはありえません。

むしろ、“仕事の質”が変化していくという表現が適切です。

従来の「手で削る・曲げる」といった作業はもしかしたら少しは減るかもしれませんが、**デジタルデータを読み取り・加工し、歯科医師と連携して装置を設計する“デジタル歯科技工士”**の需要は高まり続けています。

つまり、「なくなる仕事」とされているのは、昔ながらの技工スタイルのイメージであって、「職業としての歯科技工士」が消えるわけではないのです。

3. 矯正歯科での歯科技工士の役割とは

歯科技工士の中でも、矯正歯科で活躍する技工士には、独自の専門性とスキルが求められます。

一般歯科とは異なり、「歯を動かす」ことが目的である矯正歯科では、技工物もより複雑で多様なものが必要です。

ここではその役割を詳しく見ていきましょう。

(1)矯正装置の製作

矯正歯科における歯科技工士の主な仕事は、「患者さん専用の矯正装置の製作」です。

具体的には以下のような装置を手掛けます。

- 拡大床:上顎や下顎の歯列弓の横幅を広げる可撤式装置

- リテーナー(保定装置):治療後の後戻りを防ぐための装置

- ファンクショナルアプライアンス:成長期の子どもの顎の成長誘導

- リンガルアーチ・トランスパラタルアーチ:固定式補助装置

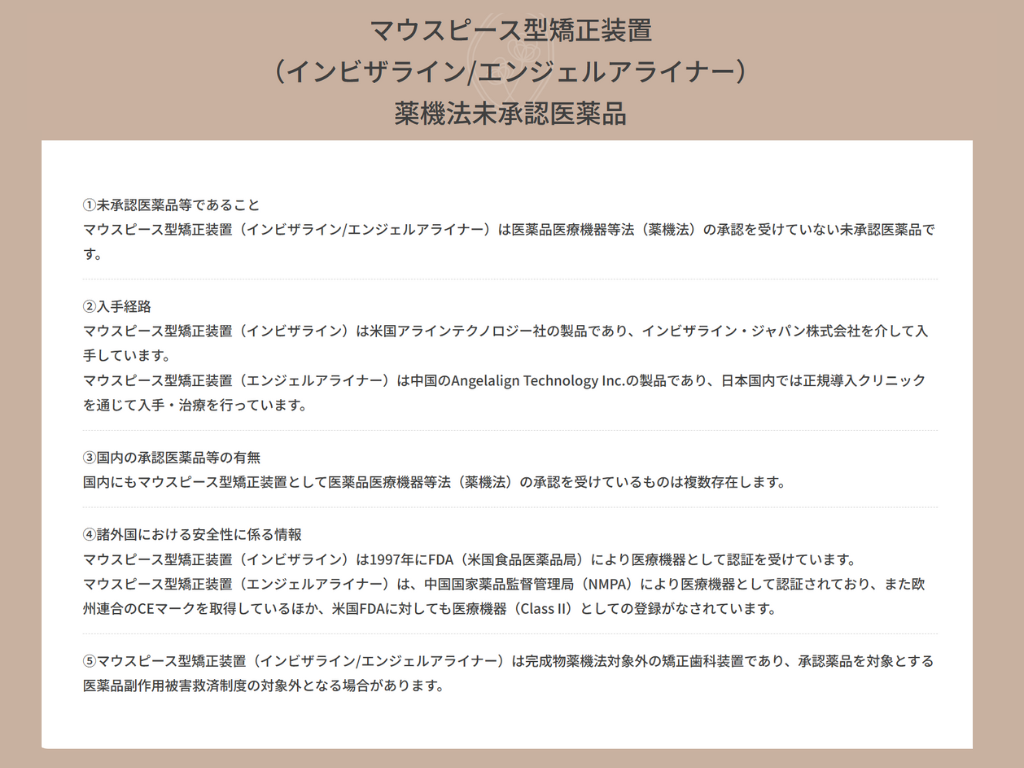

- マウスピース型矯正装置:インビザラインなどに代表されるような透明なマウスピース型矯正装置

これらは、単に形を真似て作るのではなく、「どのように力がかかるのか」「どの方向に歯を動かすべきか」といった医学的視点を理解していなければ適切に設計できません。

(2)矯正歯科医師との連携・情報共有

矯正治療は中長期にわたるため、矯正歯科技工士は歯科医師と密に連携しながら進行状況を把握し、装置を調整・更新していく必要があります。

歯科医師から渡された「指示書」をもとに製作するだけでなく、症例ごとに適した材料や構造の提案を行うなど、“治療チームの一員”としての役割を果たしています。

また、近年はオンラインでの症例共有やクラウドを使ったデータ管理も進んでおり、技工士にもITリテラシーや報連相のスキルが求められるようになっています。

(3)デジタル設計・3Dデータ処理

矯正歯科では、口腔内スキャナーで取得したSTLデータを元に、矯正装置の設計を行う機会が増えています。

歯科技工士はそのデータをCADソフト(3Shape、exocadなど)に取り込み、歯列の形状を分析し、装置を設計・モデリングします。

この際に重要なのが、単なるパーツの配置ではなく、「この症例にとって必要な力の方向や強さをどう設計に落とし込むか」という治療戦略への理解です。

(4)ワイヤーの曲げなどの手作業による矯正装置の作製

3Dプリンターやミリングマシンで出力されたパーツは、まだ「未完成の素材」に過ぎませんので、適切な研磨やエッジ処理、装着時のフィット感の調整など、仕上げ作業には人の手と経験が不可欠です。

また、ワイヤーを曲げるなどの歯科技工士の手が必要な工程ももちろんあります。

確実に仕上げるのは歯科技工士ならではの職人技です。

(5)患者さんへの影響を理解した製作

矯正装置は、見た目だけでなく、「発音」「咀嚼」「口腔習癖」にも影響を与えます。

特に子どもや学生など、成長期の患者さんの場合は、その装置によって口呼吸の改善や舌の位置、唇の閉じ方などが変化することも。

そのため、**「ただ作る」のではなく「患者さんの生活の質(QOL)まで考える」**姿勢が、矯正歯科の技工士には強く求められます。

4. デジタル化の波と歯科技工士の未来

近年、歯科医療における「デジタルシフト」は非常に加速度的に進行しています。

とくに矯正歯科では、口腔内スキャナーや3Dプリンター、CAD/CAMシステムなどの導入によって、歯科技工の現場が大きく変わりつつあります。

一見すると、デジタル化の進展は「歯科技工士の仕事が奪われる」といった不安を生む原因にも見えますが、実際には**「歯科技工士の仕事の質と価値が変化する」**ことのほうが重要です。

ここでは、歯科技工士がこのデジタル時代をどう乗り越え、どう進化していくべきかについて、具体的に見ていきましょう。

(1)口腔内スキャナーの普及と模型レス時代の到来

従来は、患者さんの歯型を印象材で採取し、それを石膏模型として再現した上で装置の製作を行うのが一般的でした。

しかし現在は、**口腔内スキャナー(iTero、Trios、Meditなど)**の普及により、型取りがデジタルデータ化され、模型レスでの作業が可能になっています。

これにより、歯科技工士は**「模型を削る人」から「データを扱う設計者」**へと役割を進化させる必要があります。

矯正歯科では特に、アライナー矯正や保定装置など、スキャンデータから直接製作につなげるワークフローが主流になりつつあります。

(2)3Dプリンターの登場と「ものづくり」の再定義

3Dプリンターは、矯正用模型や装置の製作を圧倒的に効率化するツールです。

これまで1つの装置を手作業で数時間かけて作っていた工程が、プリンターにデータを送るだけで自動で造形されるものもあります。

ここで重要なのは、「3Dプリンター=歯科技工士の代替」ではないということ。

実際には、プリンターが出力した造形物はあくまで“素材”であり、最終的な仕上げ・調整・形状の最適化は人の手によって行われます。

つまり、**「技術+道具」の融合こそが現代の歯科技工」**なのです。

(3)CADソフトを使いこなす歯科技工士=即戦力

矯正装置のデジタル設計では、CADソフトの使用が必須です。たとえば:

- 3Shape Ortho System:アライナー設計やワークフロー管理に強い

- exocad:自由度が高く、補綴から矯正まで幅広く対応可能

- Blue Sky Plan:オープンソースで費用対効果が高い

これらを使いこなせる人材はまだ少数であり、逆に言えば、デジタル技術に強い歯科技工士は非常に重宝される時代が来ているともいえます。

求人でも「CAD経験者優遇」「3Shape経験者歓迎」といった条件を見かけることが増えており、まさに時代の波に乗ることで価値はむしろ高まります。

(4)デジタル技術がもたらす「働き方の自由」

デジタル技術の恩恵は、単なる作業の効率化だけではありません。

たとえば、在宅(歯科技工所としての届け出が完了していれば)でデータ設計を行い、クラウド経由で納品する「リモート技工士」という働き方も増えてきました。

これにより、家庭と仕事を両立したい方、地方在住の方、子育て中の方でも活躍の場が広がるのです。

働き方の選択肢が広がることは、歯科技工士という職業の未来を大きく明るくしてくれます。

(5)「なくなる」どころか「アップデートされる」職業へ

このように、デジタル化は“脅威”ではなく“進化”のチャンスです。

変化を恐れず、CAD/CAMや3Dプリンターといった技術を学び、使いこなせるようになることで、歯科技工士は「時代遅れの職業」ではなく、「最先端を走る医療テック職」として再定義されるのです。

5. 歯科技工士の年収事情と将来性

歯科技工士を目指す人にとって、「年収はいくらぐらい?」「食べていけるの?」「将来性はあるの?」というのは非常に気になるポイントです。

ここでは、実際の統計データや現場の実情、そして矯正歯科分野での年収傾向について詳しく解説していきます。

(1)平均年収はどれくらい?

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、歯科技工士の平均年収は約370万円前後とされています。

これは業種・地域・勤務先・経験年数によって大きく変動します。

一般的なスタート時の月給は20万円前後ですが、経験を積み、責任あるポジションに就けば、年収500万円以上を目指すことも可能です。

特に、矯正歯科に特化した技工士や、CAD/CAMスキルを持つデジタル技工士は希少性が高いため、年収アップを見込めます。

(2)雇用形態と収入の違い

歯科技工士の働き方は多様で、それによって収入にも差が出ます。

- 歯科技工所勤務(外注):固定給+出来高。夜間作業も多く、平均年収は300〜400万円台が主流。

- 矯正歯科クリニック常勤:勤務時間が安定し、賞与・福利厚生も充実。年収400〜500万円の実績も。

- 独立・開業:設備投資のリスクはあるが、売上次第で年収600万円以上も可能。

- 在宅・リモート技工士:クラウド技工やCAD設計に特化し、フリーランス的働き方で柔軟な収入が得られるケースも。

特に最近は、矯正歯科医院が院内に技工士を常駐させるケースが増えており、安定した年収・勤務条件を求める人に人気です。

(3)求人市場は今どうなっている?

慢性的な人手不足が続く歯科技工業界では、「求人が途切れない」状態が続いています。

特に以下のような求人が増加傾向です。

- デジタル技工に対応できる人材

- 矯正装置の製作経験者

- exocadや3Shapeの使用経験者

- 英語・ITリテラシーがあるグローバル人材

中でも、矯正歯科×CAD/CAMスキル×即戦力という組み合わせは非常に強く、年収面でも好条件が提示されることが多いです。

(4)年収アップを目指すには?

年収を上げたい歯科技工士が意識すべきポイントは以下の通りです。

- CAD/CAMのスキルを習得する

- 矯正歯科やインプラントなど専門分野に特化する

- 国家資格+実務経験で信頼を得る

- 歯科医師とのコミュニケーション能力を磨く

- 英語やプレゼンスキルなど周辺スキルも強化する

これらを意識してキャリアアップを図れば、年収600万円以上の技工士になることも現実的に可能です。

(5)歯科技工士の将来性は明るいのか?

「なくなる仕事」と不安視される一方で、“進化を恐れない技工士”にはむしろ追い風の時代です。

- 高齢化と審美需要の高まり

- 矯正治療の患者数増加

- デジタル化による業務効率アップ

これらの要素により、「安定して稼げる専門職」としての地位を取り戻しつつあるのが現在の歯科技工士です。

6. 歯科技工士になるには?必要な専門学校・国家試験について

歯科技工士という国家資格を取得するには、一定の教育と訓練が必要です。

「歯科技工士になりたい」「矯正歯科で働きたい」と思っても、具体的にどういった道を辿ればよいのか、イメージが湧かない方も多いかもしれません。

ここでは、歯科技工士になるためのステップを、専門学校の選び方から国家試験対策まで、詳しく解説していきます。

(1)まずは「指定養成機関」で学ぶことが必須

歯科技工士になるためには、厚生労働大臣または都道府県知事が指定した「歯科技工士養成施設(専門学校・短大・大学)」に入学し、2年以上の教育課程を修了する必要があります。

学ぶ内容は以下の通りです:

- 歯科解剖学、歯の構造や咬合の理解

- 歯科技工学:クラウンや義歯、矯正装置の製作技術

- 材料学:金属やレジンなど歯科技工材料の取り扱い

- 実技実習:石膏模型作製、ワックスアップ、仕上げ技術

- デジタル技術:CAD/CAMの基礎や3D設計演習(学校による)

最近では、矯正歯科に特化した実習や、3Dプリンター、スキャン技術を積極的に取り入れる学校も増えており、時代に即した教育が受けられるかどうかが学校選びのポイントになっています。

(2)専門学校選びのポイント

歯科技工士になるには、「どの学校で学ぶか」も重要です。

学校によって教育内容・就職先・国家試験合格率に大きな差があります。

選ぶ際には次の観点をチェックしましょう。

- 国家試験合格率が高い(80%以上が目安)

- 就職率が高く、矯正歯科との連携がある

- CADや3Dプリントなど、最新設備が整っている

- 教員の技術力と実務経験が豊富

- インターンシップ先に矯正専門クリニックや大手技工所がある

また、最近ではオンライン授業を導入している学校もあり、通学困難な方でも学びやすい環境が整っています。

(3)卒業後に受ける「国家試験」とは?

所定の課程を修了したあと、年に1回実施される「歯科技工士国家試験」を受験します。

これは厚生労働省が管轄する正式な国家資格であり、合格しなければ歯科技工士として働くことはできません。

試験は2部構成になっており:

- 学科試験:解剖学、材料学、衛生学、関係法規など

- 実技試験:歯型彫刻、模型製作など

合格率は全国平均で60〜70%程度。決して簡単ではありませんが、しっかりとしたカリキュラムと自主学習によって十分に合格可能です。

国家資格であることが、歯科技工士という職の信頼性と安定性を支えている要素でもあります。

(4)学費と奨学金制度

専門学校の学費は年間およそ100〜150万円、2年間で合計200〜300万円程度が相場です。

私立か公立かで費用に差があります。

負担が大きいと感じるかもしれませんが、以下のような支援制度が利用できます:

- 日本学生支援機構の奨学金制度(給付型・貸与型)

- 地方自治体の修学資金貸与制度(医療系対象)

- 歯科技工士会や関連団体の給付型奨学金

また、卒業後に就職した技工所や医院が学費の一部を支援するケースもあり、進学前から就職支援制度を導入している学校も存在します。

(5)矯正歯科での就職を目指すなら…

矯正歯科で働きたいなら、就職先の選定も大切です。卒業後に就職する場所は大きく分けて以下の3つです:

- 歯科技工所(矯正部門あり)

- 矯正歯科医院の専属技工士

- 大学病院や研究機関(難症例への対応力が身につく)

特に矯正歯科の分野では「精度の高い作業」「長期的な治療への対応」「矯正歯科医師との密接な連携」が必要になるため、学生時代から矯正技工に触れておくと大きなアドバンテージになります。

7. 歯科技工士の「やめた方がいい」と言われる理由とその真実

インターネットで「歯科技工士」と検索すると、「やめた方がいい」「将来性がない」「きつい」などのネガティブな意見が目に留まることがあります。

これから目指そうと考えている人にとっては、かなり不安を感じる情報かもしれません。

しかし、そうした意見の背景には業界の変遷や過去の労働環境があり、現在とは事情が異なるケースも多いのです。

この章では、「歯科技工士=やめた方がいい」とされる主な理由と、その真偽について掘り下げていきます。

(1)「やめた方がいい」と言われる主な理由

- 長時間労働・低賃金のイメージ

かつての歯科技工所では、夜遅くまで作業を続け、単価の安い仕事を大量にこなすことが求められる過酷な環境が一般的でした。 - 人手不足による過重労働

若い世代の歯科技工士離れが進んだことで、限られた人材に多くの業務が集中。休みが取りづらく、慢性的な疲労を抱えるという声も。 - 将来性への不安(なくなる仕事?)

CADや3Dプリンターの普及により、「手作業が不要になる」という誤解が広まり、「歯科技工士=消えゆく職業」というイメージが定着しつつあります。 - 周囲の理解が得られにくい

一般的な知名度が低く、「歯医者さんの助手でしょ?」といった誤解も多いため、家族や友人から進路について心配されるケースも。

(2)実は変わり始めている業界の実情

これらのマイナスイメージは、過去の労働慣習や技工所中心の働き方に根ざしたものです。しかし、近年では以下のような変化が起こっています:

- デジタル化による業務負担の軽減

反復作業の一部が自動化され、集中すべき作業に時間を使えるようになりました。 - 矯正歯科や大学病院勤務など、働きやすい環境の選択肢が増加

矯正歯科は診療時間が短く、労働条件も改善傾向にあります。 - 技工士への理解が深まりつつある

SNSやYouTubeなどで歯科技工士の仕事を紹介する情報発信者が増え、職業の認知度が向上しています。 - 求人倍率が高く、選べる時代に

特に矯正装置やデジタル技術に強い人材は引く手あまたで、ブラックな職場を避ける自由が以前よりもずっと広がっています。

(3)やめるべきではなく、「選び方を間違えない」ことが大事

歯科技工士が「やめた方がいい」と感じられてしまう大きな理由は、就職先の選定を間違えることにあります。

たとえば、昔ながらの徒弟制に近い技工所に就職してしまえば、環境はきつく感じるでしょう。

一方、矯正歯科クリニック内で勤務する技工士や、デジタル設計を主軸にするラボでは、待遇も勤務時間も大きく異なるのが現実です。

つまり、「やめた方がいい職業」ではなく、「やめた方がいい職場」があるだけなのです。

(4)これからは“選ばれる技工士”へ

今後は、歯科技工士に求められるスキルも変わっていきます。

CAD操作、3D設計、コミュニケーション力、ITリテラシー、臨床知識など、幅広い能力を持つ人材が、**「高年収」「良待遇」「自分らしい働き方」**を実現できるようになります。

逆に、昔ながらの手法に固執し、アップデートを拒む姿勢では、選ばれることが難しくなるでしょう。

時代に合った学びと行動こそが、やりがいある未来への近道です。

8. 矯正歯科で求められる新しい技術とスキル

一般的な歯科での歯科技工士のスキルといえば、石膏模型を使った精密な手作業、クラウンや義歯の製作技術などが中心でした。

しかし、矯正歯科という専門分野では、まったく異なるタイプの知識と技術が求められます。

特にデジタル技術の進化や、矯正装置の多様化が進む今、矯正歯科技工士は“手作業の職人”ではなく“デジタルデータの作業者”としての役割が大きくなりつつあります。

この章では、矯正歯科で必要とされる「新しい技術」と「次世代スキルセット」について詳しく解説します。

(1)CAD/CAMを使いこなすスキル

矯正治療においては、アライナーなどの矯正装置の設計に、CAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアの操作スキルが必須です。

具体的には以下のようなシステムが使用されます:

- 3Shape Ortho System:歯列の段階的移動やアライナーの設計に対応

- exocad Ortho:カスタムリテーナーの設計に強く、操作性も高い

- Blue Sky Plan:オープンソースで教育機関にも導入されやすい

これらのCADソフトを使って、STLデータ(口腔内スキャナーで得られた3Dモデル)を編集し、歯列の移動や力のかかり方をシミュレーションした上で装置を設計していく力が求められます。

(2)3Dプリンターの理解と活用

CADで設計した矯正装置や模型は、3Dプリンターで出力されることが多くなっています。

このとき重要なのは、単に「プリンターにデータを送って出力する」だけではなく:

- 積層ピッチ(層の厚み)と精度の関係

- サポート構造の最適化

- 材料(レジン)の硬化特性

- 後処理(洗浄、UV照射)の工程管理

といった**“ものづくり全体を理解した活用能力”**です。

プリンターごとに特性が異なるため、複数機種の使い分けができる人材は非常に重宝されます。

(3)矯正治療に関する医学的知識

矯正装置を設計・製作する以上、単に「形を作る」だけではなく、“どう歯を動かしたいのか”という治療意図を理解することが不可欠です。

以下のような基礎知識が求められます:

- 咬合の分類(Angle分類など)

- 歯の移動方向・力のかかり方

- 成長期の顎骨発育に合わせた装置の調整

- 後戻り防止のためのリテーナー構造の理解

矯正歯科医師の意図を正確に読み取り、それを“装置というカタチ”で具現化できる歯科技工士こそ、矯正現場において不可欠な存在です。

(4)矯正歯科医師とのコミュニケーションスキル

矯正歯科では長期的な治療計画の中で、何度も装置をアップデートする必要があります。

そのたびに矯正歯科医師と綿密に打ち合わせを行い、症例に応じた微調整を加える場面も少なくありません。

そのため、単に指示書通りに装置を作るのではなく:

- 症例の背景や目的をヒアリングする力

- 問題が起きたときに即座に歯科医師に相談・提案できる力

- 記録・報告の正確性(メールや報告書作成スキルなど)

といった**「対話力」や「チーム医療としての対応力」**も、今や重要な技術のひとつです。

(5)リテーナー・拡大床など“矯正特有の装置”への対応力

補綴系の歯科技工士と大きく違う点として、矯正歯科では“可撤式の装置”を多く扱うという特徴があります。

たとえば:

- 拡大床(歯列弓の拡大)

- ファンクショナルアプライアンス

- スプリント系装置(顎関節対応)

- 矯正治療後のリテーナー

など、動的で繊細な構造物を扱うスキルが求められるため、「補綴とは違う技術の引き出し」を持つ必要があるのです。

9. 歯科技工士の求人動向とこれからのキャリアの築き方

歯科技工士は「人手不足」「やめた方がいい」と言われる一方で、求人市場では“人材争奪戦”が起きているのが現実です。

特に矯正歯科分野では、専門スキルを持つ歯科技工士が慢性的に不足しており、働き方・年収・キャリアの自由度は年々広がっています。

この章では、現在の求人動向、求められる人材像、そして将来に向けてどんなキャリアの築き方があるのかを具体的に解説します。

(1)矯正歯科技工士は「ニッチだけど超重要な人材」

矯正分野の歯科技工士は、実は非常にニーズが高い一方で、**対応できる人材が限られている“専門職”**です。

マウスピース矯正や舌側矯正など、高度で繊細な装置を扱うには専門的な知識と技術が必要なため、医院やラボも“育成より即戦力”を求める傾向があります。

そのため、以下のようなスキルを持つ人材は引く手あまたです:

- CAD/CAMソフトが扱える

- 拡大床・リテーナーの製作経験がある

- 矯正歯科医師と連携しやすい対話力がある

- 3Dプリンターの操作・後処理ができる

(2)求人条件が明確に変わってきている

以前は「とにかく人手が足りない」といった業界全体の焦りが前面に出ていた求人票も、最近では明確な条件を打ち出す傾向にあります。

たとえば:

- 「矯正装置製作経験者優遇」

- 「3Shape使用経験歓迎」

- 「CAD/CAMスキルで手当あり」

- 「矯正歯科クリニック内勤務(残業ほぼなし)」

など、「ただの人手」ではなく「武器を持った技工士」を求める傾向が顕著です。

その一方で、環境や待遇面の整備も進み、良質な職場が増えているのも特長です。

(3)キャリア形成の選択肢は広がっている

歯科技工士としてのキャリアは、単に「ラボに勤め続ける」だけではありません。

以下のように、多様な道があります:

- 矯正歯科クリニックでの院内技工士:歯科医師との密接な連携と安定した勤務体制

- デジタルラボでの専門職:設計や工程管理を中心に活躍

- 独立してフリーランスやラボ開業:自分のペースで仕事をコントロール

- 教育機関での講師・指導者:専門学校や研修機関で後進育成に貢献

- 企業への転職:CAD/CAM機器メーカーや材料開発企業など、BtoBの技術職

さらに、国家試験に合格し、専門スキルとコミュニケーション力を併せ持てば、将来的には「矯正技工指導者」としてキャリアアップも可能です。

(4)求人選びで失敗しないために

「やめた方がいい」と言われる原因の多くは、就職先選びを誤った結果です。

ブラックな職場や古い体質のラボに入ってしまうと、せっかくのスキルを活かせずに苦労することになります。

求人を選ぶときは、以下を意識しましょう:

- 歯科医院またはラボの設備が最新であるか

- デジタル導入率(スキャナー、CAD/CAMなど)

- 働くスタッフの人数と分業体制

- 残業時間や休日の実態

- 歯科医師や先輩技工士とのコミュニケーション体制

できれば、見学やインターンを通じて“雰囲気”を確かめるのもおすすめです。

(5)キャリア形成は“武器を持つこと”から始まる

現代の歯科技工士にとって、国家資格はスタートラインでしかありません。

そこに以下のような“武器”を加えることで、どの職場でも重宝される人材になれます:

- デジタル設計

- 矯正装置製作経験

- プレゼン・報告スキル

- チーム医療の経験

- 学会・勉強会への参加実績

これらは年収アップだけでなく、自分の希望する働き方を選ぶための“自由”を手に入れるカギでもあります。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 歯科技工士は本当に将来なくなる職業ですか?

A1. いいえ、歯科技工士という職業が「なくなる」ことはありません。

確かにCAD/CAMや3Dプリンターなどの技術が進歩していますが、個々の症例に応じた装置の作製・仕上げには、今後も人間の判断力と手技が不可欠です。とくに矯正歯科では、装置の多様性と精密さが求められるため、歯科技工士の需要は今後も続くと予測されています。

Q2. 「歯科技工士はやめた方がいい」と言われるのはなぜ?

A2. 昔の働き方(長時間労働・低賃金)のイメージが強く残っているからです。

特に小規模ラボでの過酷な勤務条件が広まり、「やめた方がいい」という声につながっています。しかし現在は、矯正歯科医院での勤務やデジタルラボなど、働き方が改善されている職場が増えており、条件の良い求人も多く存在します。

Q3. 矯正歯科で働く歯科技工士に求められるスキルは?

A3. CAD設計、3Dプリンター操作、症例の理解、矯正歯科医師との連携能力が求められます。

とくに3ShapeやexocadといったCADソフトの操作スキル、STLデータの編集、矯正装置の設計経験は高く評価されます。単なる手先の器用さだけでなく、デジタル技術+治療意図の理解力がカギです。

Q4. 歯科技工士の平均年収はどのくらいですか?

A4. 平均年収は約350万〜450万円ですが、矯正歯科勤務やデジタルスキル保持者は500万円以上も可能です。

技工士の年収は経験や勤務地によって差があります。とくに矯正分野では給与水準が高めです。デジタル技術を習得すれば、年収アップや好条件の転職も現実的になります。

Q5. 歯科技工士になるにはどうすればよいですか?

A5. 指定の専門学校や大学で2年以上学び、国家試験に合格する必要があります。

歯科技工士は国家資格であり、厚生労働大臣指定の養成校を卒業後、歯科技工士国家試験に合格することが必須です。合格率は60〜70%程度。学費は2年間で200〜300万円前後が一般的です。

Q6. 矯正歯科で働く歯科技工士のメリットはありますか?

A6. はい、装置製作の専門性が高く、安定した職場で働けるメリットがあります。

矯正歯科クリニックでの勤務は、労働時間の安定、長期的な症例対応、医師との密接な連携が特徴で、一般補綴とは異なるスキルが磨けます。さらに保険外治療が多いため、単価も高く、業務効率が高いのもメリットです。

Q7. 未経験でも矯正歯科で働けますか?

A7. はい、未経験者でもやる気と基礎知識があれば歓迎される求人もあります。

特に矯正歯科技工の経験がある先輩が在籍する職場では、研修制度が整っており、ゼロから学べる環境が整っていることも。未経験からのスタートであっても、CADスキルなどを並行して習得すれば十分活躍できます。

Q8. 矯正装置の製作は補綴技工とどう違いますか?

A8. 可撤式の装置が多く、成長や咬合の変化に対応する必要があります。

矯正技工では、拡大床・リテーナー・スプリントなど、“外して使う”装置が多く、長期的な成長や治療変化に対応する柔軟性が求められます。

Q9. 歯科技工士としてキャリアアップするにはどうすればいいですか?

A9. デジタル技術の習得と矯正装置の専門性を高めることが鍵です。

CADソフトの操作スキル、3Dプリンターの知識、矯正の臨床知識、歯科医師との協働経験を積み重ねれば、高年収・管理職・フリーランス・教育職など幅広いキャリアの選択肢が見えてきます。

Q10. 求人の探し方で気をつけることはありますか?

A10. “技術内容”と“労働環境”の両方を確認しましょう。

「矯正装置の製作経験が活かせるか」「デジタル設備があるか」「残業の有無」「歯科医師との距離感」など、**仕事内容と環境のバランスをよく見ることが大切です。**できれば職場見学や実習付きの求人に応募するのがおすすめです。

11. まとめ:歯科技工士という職業は「なくならない」理由

近年、AIや自動化技術の進化により、さまざまな職業が「将来的に消える」と言われる中で、歯科技工士もその対象として名前が挙がることがあります。

とくに、「歯科技工士はなくなる仕事」「やめた方がいい」「もう手作業はいらない」という言説を耳にした方も多いのではないでしょうか。

しかしこの記事を通してお伝えしてきたように、歯科技工士という仕事は決して時代遅れでも、なくなる職業でもありません。

むしろ、テクノロジーの進化によって、これまで以上に価値ある存在へと変化しつつあります。

ここでは、改めて「なぜ歯科技工士はなくならないのか?」を5つの視点で総括します。

(1)医療職である以上、“人の判断”が必要不可欠

歯科技工士は単なる職人ではなく、医療の一部を担う専門職です。

特に矯正歯科においては、治療計画の意図を理解し、その方針に沿った装置を形にする「作製者」としての役割を果たしています。

AIや自動機械は、決まった工程を正確に繰り返すことは得意ですが、症例ごとの個別性や微妙な調整、治療計画の意図を“読み解く”力までは持ち合わせていません。

患者さんの口腔内は一人ひとり異なり、咬合関係や成長度合いも千差万別。

そのような変化を読み取り、最適な装置を仕上げるには、人の手と目、そして経験に基づいた判断力が不可欠です。

(2)矯正歯科のニーズは年々増加している

見た目や咬み合わせの改善を求めて矯正治療を希望する患者さんは、年々増加しています。とくに:

- 子どものうちから矯正を始める矯正治療

- 大人になってから始める矯正治療

- 就職・結婚など人生の節目に合わせた矯正治療

といったように、ライフスタイルの多様化とともに矯正治療の需要も拡大しています。

この流れに合わせて、矯正装置の種類もどんどん多様化。

拡大床・リテーナー・マウスピース型矯正装置・ファンクショナルアプライアンスなど、**“装置の進化=技工士の出番の増加”**でもあるのです。

また、マウスピース型矯正装置に代表されるデジタル矯正では、データ操作・仕上げ処理・臨床対応など、人の介在がむしろ欠かせない工程が複数存在しています。

(3)「なくなる」のではなく「アップデートされる」仕事

「なくなる」と感じられてしまうのは、昔ながらの手作業中心・紙の指示書・石膏模型に依存するスタイルが時代に合わなくなってきているためです。

しかし、現代の歯科技工士に求められるのは次のような能力です:

- CADソフトを活用した装置設計

- STLデータの読み込みと修正

- 3Dプリンターでの出力と後処理

- 治療計画の理解と反映

- 歯科医師とのオンライン連携・症例共有

つまり、歯科技工士の役割が“変化”しているだけであり、その必要性が失われたわけではありません。

むしろ、テクノロジーを取り入れて自らをアップデートできる人材こそ、将来的に高収入や良待遇を実現できる「次世代型の歯科技工士」となれるのです。

(4)「選ばれる職場」が増えている

過去には「長時間労働」「低賃金」「ブラック体質」といったマイナスイメージが強かった歯科技工業界ですが、現在ではその流れも大きく変わり始めています。

特に矯正歯科クリニックや法人系ラボなどでは:

- 週休2日・社保完備・賞与あり

- 時間内に作業を終えるスケジュール設計

- 年収400〜600万円台を目指せる給与水準

- 残業少なめ&固定勤務の働き方

といった安定かつ働きやすい職場環境が整いつつあります。

また、CAD/CAM経験者や矯正装置製作経験者は求人で明確に優遇されるようになってきており、選べる職場が広がっているのも大きな変化です。

(5)キャリアパスが豊富に広がっている

現代の歯科技工士は、ただ「技術者」として働くだけではなく、以下のような多様なキャリア形成が可能です:

- 矯正歯科専門クリニック勤務:矯正歯科医師との連携重視、安定した給与

- デジタル技工専門ラボ勤務:PCワーク中心で効率よく働ける

- フリーランスとして独立:在宅でもCAD業務中心に活躍

- 教育・指導者として専門学校講師へ:若手育成に貢献

- 企業(歯科メーカー・3Dプリンターメーカー)勤務:製品開発・営業支援

このように、**「国家資格+専門スキル+デジタル技術」**を持つ歯科技工士は、医療・教育・製造・研究といった多様なフィールドで必要とされる存在なのです。

歯科技工士の未来に向けて、いま何をすべきか?

「歯科技工士はなくならない」と言っても、時代の変化に合わせた学びと行動が伴わなければ、選ばれる人材にはなれません。

これから技工士を目指す方、またはすでに現場で働いている方におすすめしたいのは次のような取り組みです:

- CADソフト(3Shapeやexocad)に触れてみる

- 口腔内スキャナーや3Dプリンターの基本構造を学ぶ

- 矯正装置の構造や治療目的を理解する

- 症例の分析力を高める(観察・解剖学の強化)

- 積極的に勉強会・学会・Web講習に参加する

これらの経験や知識は、求人の場面でも確実にアピール材料となり、将来の年収アップ・働きやすさの向上にも直結します。

結びに:なくならないどころか、これからの医療に欠かせない存在へ

歯科技工士という職業は、「単なる技術者」から「デジタル×医療の融合職」へと進化を遂げつつあります。

とくに矯正歯科という分野においては、精度・作製力・応用力が求められる装置が主流であり、機械やAIでは代替できない“人の知恵と経験”が今後も必ず必要になります。

「なくなる仕事」と心配されることもありますが、それは変化を恐れ、技術を磨く努力を怠った場合の未来です。

進化を受け入れ、学びを重ねていくことで、歯科技工士という仕事は今後も多くの人の口元と笑顔を支え続ける、かけがえのない職業であり続けるでしょう。

あなたも、そんな“未来に選ばれる歯科技工士”を目指して、一歩を踏み出してみませんか?