こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

矯正治療を考えている方の中には、「歯はどのように動くの?」、「ワイヤー矯正とマウスピース矯正では動き方が違うの?」といった疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

矯正治療は単に歯を動かすだけでなく、口腔内全体のバランスを整え、噛み合わせを改善する重要な医療行為です。

そのため、歯がどのようにして動くのかを理解しておくことは、治療を進めるうえでとても役立ちます。

矯正治療で歯が移動するメカニズムを知ることで、治療のプロセスをより明確に把握でき、不安を軽減することができます。

さらに、正しい知識を持つことで、治療中のケアや習慣にも気を配ることができるため、治療効果を最大限に高めることが可能になります。

また、ワイヤー矯正とマウスピース矯正では歯の動き方や治療の進み方に違いがあります。

それぞれの方法がどのように機能し、どんな違いがあるのかを理解することで、自分に合った治療法を選ぶ手助けになります。

この記事では、矯正治療で歯が動く仕組みを科学的な視点から詳しく解説し、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違いについても掘り下げていきます。

矯正治療に関心がある方や、現在治療中の方にとって役立つ情報を提供します。

- 矯正治療で歯が動く仕組み

- 歯が動くための力と骨の変化

- ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い

- 矯正治療中に歯が動かない原因と対策

- 矯正治療を成功させるためのポイント

- まとめ

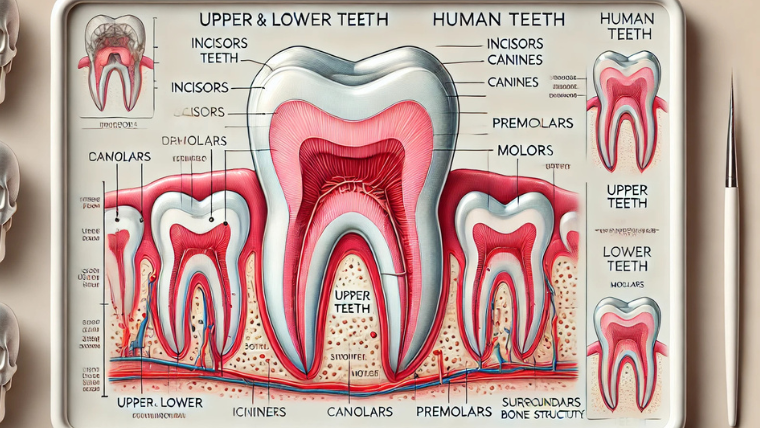

1. 矯正治療で歯が動く仕組み

矯正治療では、歯に力を加えることで、ゆっくりと理想的な位置へ移動させます。

この力が加わることで、歯を支えている「歯槽骨(しそうこつ)」と呼ばれる骨が変化し、歯の位置が調整されていきます。

歯の移動には「骨のリモデリング(再構築)」という仕組みが関係しています。

矯正装置によって歯に力が加わると、力がかかった側の骨が吸収され、反対側に新しい骨が形成されます。

このプロセスを繰り返すことで、歯が少しずつ動いていくのです。

骨のリモデリングは、生体の自然な適応反応の一部です。

適切な力をかけることで、骨が再生し、歯の位置が変わるのですが、強すぎる力を加えると組織がダメージを受け、かえって歯の移動が遅くなってしまうことがあります。

そのため、矯正治療では適切な力を継続的に与えることが重要になります。

また、歯根(骨の中にある歯の根っこの部分)の周りには「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる薄い膜が存在し、これと歯槽骨が歯を支える役割を果たしています。

歯根膜が適度に刺激を受けることで、骨の吸収と再生がスムーズに行われ、歯の移動が進みます。

さらに、歯の動きは個人差があり、年齢や体質、骨の状態などによって異なります。

若い人ほど骨の代謝が活発なため、歯の動きがスムーズに進むことが多いですが、成人でも適切な治療を行うことで歯を正しい位置に移動させることが可能です。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正では、歯にかかる力の種類や方向が異なります。

ワイヤー矯正では持続的な力が均一に加わるのに対し、マウスピース矯正では段階的に歯が動いていきます。

そのため、治療方法によって歯の動くスピードや適応する症例が異なるのです。

このように、矯正治療における歯の動きには、骨の変化や歯根膜の影響などが密接に関わっています。

正しい知識を持ち、治療を進めることで、よりスムーズに理想の歯並びへと近づくことができます。

2. 歯が動くための力と骨の変化

矯正治療では、歯に力を加えることで歯槽骨が変化し、歯が移動していきます。

この仕組みは「骨のリモデリング」と呼ばれ、歯根膜と歯槽骨の再構築が関与しています。

2-1. 歯槽骨のリモデリング

歯の移動には、歯を支える骨である「歯槽骨(しそうこつ)」が重要な役割を果たします。

矯正装置によって歯に力が加わると、

- 力がかかる側の骨は圧迫され、骨が吸収されます。

- 反対側では骨が新しく形成されます。この現象を繰り返すことで、歯は少しずつ理想の位置へと移動していきます。

2-2. 歯根膜の役割

歯根と歯槽骨の間には「歯根膜(しこんまく)」という膜があり、歯の移動を可能にするクッションのような役割を果たしています。

矯正治療で歯に力が加わると、歯根膜が圧縮されたり引っ張られたりして骨の吸収と再生が促進されます。

2-3. 矯正力の調整と影響

矯正力が適切であればスムーズに歯が動きますが、

- 強すぎると骨や歯根が損傷し、歯の移動が遅くなる可能性がある。

- 弱すぎると移動が起こらず、治療が長引く。そのため、矯正歯科医が適切な力加減を調整しながら治療を進めることが重要です。

2-4. 個人差と年齢の影響

歯の動きやすさには個人差があり、

- 若い人は骨の代謝が活発で歯が動きやすい。

- 大人は骨が硬く、移動に時間がかかる。このような違いがあるため、年齢や骨の状態に合わせた治療計画が必要になります。

矯正治療では、これらの生体反応を利用しながら歯を理想的な位置へと移動させます。

正しい矯正力を維持し、骨のリモデリングを適切に促すことで、スムーズな歯列矯正が可能になります。

3. ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い

矯正治療には主に「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」の2種類があります。

それぞれの特徴と、歯の動き方の違いを詳しく見ていきましょう。

3-1. ワイヤー矯正の仕組み

ワイヤー矯正は、歯に固定したブラケットとワイヤーを利用して歯を動かします。

ブラケットはプラスチック製や金属製一般的ですが、審美的な配慮からセラミック製のものもあります。

- ワイヤーが歯に一定の力を加える

- その力が歯根膜を刺激し、骨のリモデリングが起こる

- 徐々に歯が正しい位置へと移動する

ワイヤー矯正では、持続的な力を均一に加えることができるため、複雑な歯の動きにも対応しやすいのが特徴です。

また、適切な力がかかることで、歯槽骨の吸収と再生がバランスよく進みます。

ワイヤー矯正は歴史が長く、様々な症例に対応できるメリットがあります。

難しい噛み合わせの改善や、大きな歯の移動が必要な場合にも効果的です。

ただし、固定式のため歯磨きがしづらく、虫歯のリスクがあるため、口腔ケアが重要になります。

3-2. マウスピース矯正の仕組み

マウスピース矯正は、透明なマウスピースを一定期間ごとに交換しながら、歯を少しずつ動かしていく方法です。

- 1枚のマウスピースで約0.2mmずつ歯を移動させる

- マウスピースの形状に合わせて、歯が段階的に動く

- 基本的には、歯を「押す」力を利用して移動させる

マウスピース矯正は、一般的には、軽度から中等度の症例に適しており、取り外しが可能なため衛生的です。

ただし、決められた装着時間を守らなければ効果が得られないため、患者さん自身の協力が必要になります。

マウスピース矯正は目立ちにくく、食事や歯磨きがしやすい点が魅力ですが、適応できる症例が限られます。

また、装着時間を守らないと計画通りに進まないため、自己管理が重要です。

4. 矯正治療中に歯が動かない原因と対策

矯正治療中に「思ったように歯が動かない」と感じることがあります。

その原因には以下のようなものがあります。

4-1. 歯槽骨の代謝が遅い

年齢や体質によって歯槽骨の代謝速度が異なります。

特に成人矯正では、骨の新陳代謝が遅いため歯の動きが遅くなることがあります。

4-2. 矯正装置の装着時間が不足している

マウスピース矯正では1日22時間以上の装着が推奨されています。

装着時間が短いと、予定通りに歯が移動せず治療期間が延びることがあります。

4-3. 歯根膜への負担が大きすぎる

強すぎる力が加わると歯根膜が圧迫され、血流が阻害されることで歯の移動が一時的に止まることがあります。

適切な力を維持することが大切です。

4-4. 噛み合わせや生活習慣の影響

片側ばかりで噛む癖や、舌の位置が悪いと、矯正治療の進行を妨げる要因になります。

生活習慣を見直すことで、スムーズに歯が動くようになります。

4-5. 定期的な診察を受けることの重要性

矯正治療は、計画的に進めることが大切です。

定期的な診察を受け、歯の動きに問題がないかどうかを確認することで、治療の効果を最大限に引き出すことができます。

また、食生活なども矯正治療の成功に大きく影響します。

正しいケアを続けることで、矯正治療の効果を最大限に高めることができます。

5. 矯正治療を成功させるためのポイント

矯正治療を成功させるためには、患者さん自身の努力と矯正歯科医師の適切な治療計画が必要不可欠です。

以下のポイントを押さえることで、スムーズに治療を進めることができます。

5-1. 矯正装置の指示を厳守する

ワイヤー矯正であればゴムかけのゴムの装着や矯正器具のケアを怠らず、マウスピース矯正であれば1日22時間以上の装着を厳守することが求められます。

装着時間が不足すると、治療期間が延びたり、効果が十分に得られなくなる可能性があります。

5-2. 口腔内の清潔を保つ

矯正中はブラケットやワイヤーの間に食べかすが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

フロスや歯間ブラシを使用して歯磨きを徹底することが重要です。

また、フッ素入りの歯磨き粉を活用することで、歯のエナメル質を強化することもできます。

5-3. 食生活に気をつける

矯正治療中は、硬い食べ物や粘着性のある食べ物を避ける必要があります。

例えば、飴やガム、ナッツ類などは装置が壊れる原因になるため注意が必要です。

また、糖分の多い飲食物を控えることで、虫歯のリスクを低減できます。

5-4. 生活習慣を見直す

頬杖をつく癖や片側ばかりで噛む習慣などは、歯の移動を妨げる原因になる場合もあります。

舌の位置や口呼吸にも注意し、正しい姿勢を意識することが重要です。

5-5. 定期的な診察を受ける

矯正治療は計画的に進めることが重要です。

矯正歯科医師が定期的に調整を行うことで、歯の移動が適切に進んでいるかを確認し、必要に応じて治療計画を修正します。

診察に通うことを怠ると、矯正の進行に遅れが生じる可能性があるため、必ず通院を続けることが大切です。

6. まとめ

矯正治療では、歯に持続的な力を加えることで、歯槽骨のリモデリングが起こり、徐々に歯が移動します。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正では歯の動き方に違いがありますが、それぞれに適した治療法があります。

治療の成功には、患者さん自身の協力が不可欠です。

装置の適切な管理、口腔ケアの徹底、食生活の見直し、舌などの正しい位置などが大切です。

さらに、定期的な診察を受けることで、治療が順調に進んでいるかを確認することも重要です。

矯正治療には時間がかかりますが、適切な管理を行うことで理想の歯並びへと近づくことができます。

矯正治療を開始する際には、矯正歯科医師とよく相談し、最適なプランを選択しましょう。

また、矯正治療後の保定装置の使用も重要です。

治療が終わった後にしっかりと保定装置を使用しないと、後戻りのリスクが高まります。

治療が終わったからといって油断せず、指示された期間は保定装置をしっかりと使用しましょう。

矯正治療を正しく理解し、日々のケアを大切にすることで、健康的で美しい歯並びを手に入れることができます。

矯正治療を検討している方は、ぜひ認定医や専門医と相談しながら、自分に合った方法を選びましょう。

当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。